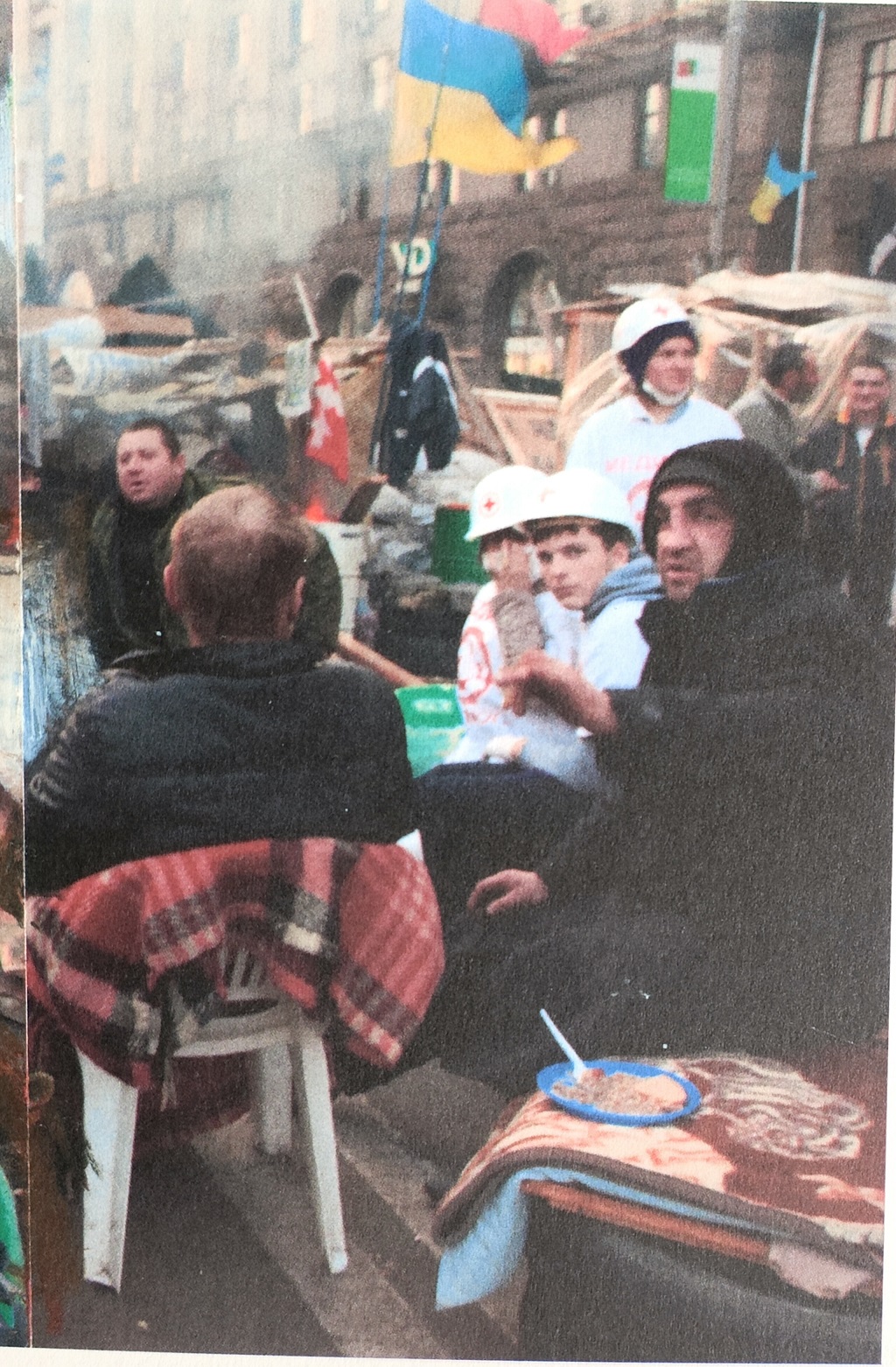

A obra do fotógrafo Boris Mikhailov, nascido em Kharkiv em 1938, é uma crônica desesperada da vida soviética. Suas fotografias de 2013-2014 mostram o rastro de armas que foi a revolução Maïdan na Ucrânia.

Querido Arnon,

Obrigada por sua carta sincera. No ano de 1995, nós fizemos a mesma ponte aérea, em direções opostas — talvez tenhamos até viajado ao mesmo tempo e nos cruzado, sem saber, em algum café, em Schiphol: você estava indo da Europa para Nova York, enquanto eu voltava de Nova York (depois de passar quase dois anos nos Estados Unidos) para a Europa, com a firme convicção, pensada e testada, durante os dois anos anteriores, de que, apesar de todo o meu amor por viagens e de minha sede por terras desconhecidas, eu não conseguiria e não queria viver em nenhum outro lugar. Talvez por isso, sua carta tenha despertado em mim tanta nostalgia de um mundo que não existe mais.

De minha própria juventude, da euforia ainda presente no ar, depois da queda do muro de Berlim e do colapso da União Soviética, e de nossa fé inabalável de que aquela Europa renovada finalmente mostraria ao mundo “o fim da história”, prometido por Fukuyama, de que mesmo velhas tiranias como a Rússia e a China estariam prestes a alcançar a democracia liberal, depois de perceberem quão boa ela era, de que o lobo se deitaria junto ao cordeiro e de que aqueles que gostariam de nos matar aceitariam jantar conosco, graças a um convite seu…

Pelo que me lembro, o mundo nunca mais foi governado por uma ingenuidade política tão doce — doce como o algodão doce, em uma feira infantil com carrosséis — e essa lembrança me traz agora algo semelhante a uma onda de ternura materna: foi uma época maravilhosa, pena que foi tão curta.

Onde está a guerra da Ucrânia?

Li sua carta três vezes, a última delas esta manhã. Ontem à noite, Kiev sobreviveu ao décimo primeiro ataque aéreo russo, em maio deste ano, dessa vez com trinta foguetes “Kalibr”, que felizmente foram abatidos por nossas forças de defesa aérea. No entanto, um mês de sono arruinado tem efeitos inegáveis (posso lhe dizer que esse equipamento é barulhento como o inferno quando explode!) e eu queria ter certeza de que não havia perdido nada, em meu estado nebuloso: me pergunto se é realmente possível, em sua Europa imaginada, aquela que você está construindo do outro lado do Atlântico, nestes mesmos dias de primavera de 2023, fingir que nada disso está acontecendo — será que a guerra mais aterrorizante, desde a Segunda Guerra Mundial (e comparável a ela, no volume de armamentos e na extensão do front), e uma guerra para aniquilar quarenta milhões de pessoas não está sendo travada, neste exato momento, neste continente e pode ser simplesmente omitida, como algo irrelevante para o tema do futuro da Europa?

Mas, pela terceira vez, confirmei que não, não havia perdido nada: você realmente se recusa a ver a Europa de hoje como um produto de duas guerras mundiais — a única guerra europeia que você menciona é o colapso da Iugoslávia, há trinta anos.

Sei com que facilidade guerras podem ser transferidas para o formato on-line, do outro lado do Atlântico: não houve nenhuma na memória viva desses países e isso muda a ótica cultural. Quando você chegou a Nova York, os músicos de rua ainda cantavam “Help Bosnia now”1Ajude a Bósnia agora., nas estações de metrô — me lembro bem deles. Eles mudaram seu repertório desde então e você escreve com confiança que a guerra da Iugoslávia “desapareceu do inconsciente coletivo, ao menos fora de seu antigo território.”

Gostaria de ser mais cuidadosa com declarações apodícticas e pretendo provar que essa guerra não desapareceu, de fato, da consciência europeia, muito menos de seu inconsciente (se alguém souber como digitaliza-lo!): o dilúvio de migrantes dos Bálcãs, que mudou para sempre a vida de centenas de cidades italianas, suíças e alemãs, não deixará que ela seja esquecida — assim como a avalanche de oito milhões de mulheres ucranianas refugiadas, que está agora mudando a vida de cidades tchecas, bálticas e polonesas — também não será esquecido (já que mencionamos o inconsciente) o profundo sentimento de culpa europeu, que permanece como uma pedra no sapato, pela primeira traição séria do sistema legal, pós-Yalta: o primeiro fiasco das tropas de manutenção da paz da ONU, que se mostraram tão impotentes ao enfrentar o furioso Ratko Mladic, em Srebrenica, quanto todo o edifício diplomático europeu, ao enfrentar Putin, em 2008 e 20142As invasões russas, respectivamente, da Geórgia e da Ucrânia. (Nota da tradutora).

O que você está chamando de crise da democracia liberal — que identifico como uma crise das instituições democráticas internacionais — começou na década de 1990 e, nesse sentido, a guerra nos Bálcãs não só não foi esquecida, como nem sequer terminou.

O jornalista Jean Hatzfeld contou em Air de la guerra

como a urgência na cobertura dos acontecimentos na Bôsnia levou ao grave acidente que mudou sua vida.

Ele tornou-se autor de uma obra magistral centrada nas consequências do genocídio em Ruanda.

Foto: Editor

A “geração da guerra” Iugoslava

Esse último ponto, a propósito, pode ser facilmente confirmado, através da leitura dos romances dos Bálcãs, que emergiram a partir da guerra — um dos fenômenos mais interessantes da literatura europeia do século XXI, na minha opinião. Não poderia concordar mais, quando você diz que um escritor não deve fazer o trabalho de evangelização (a menos que seja forçado a fazê-lo, por circunstâncias históricas tóxicas para a humanidade, como a guerra, a tirania etc), mas nossas obrigações sociais incluem, quer queiramos ou não, o dever de deixar um retrato de nosso tempo para as gerações futuras. Essa é uma das habilidades pelas quais somos pagos e, dessa perspectiva, os autores da “geração da guerra” dos Bálcãs ganhou seus honorários com um trabalho honesto.

Uma prova disso é a constatação da grande urgência com que a literatura contemporânea croata, sérvia e bósnia começou a ser traduzida e lida na Ucrânia, após o início da agressão russa, em 2014: diante de uma ameaça existencial coletiva, as pessoas consideram essencial saber que “alguém esteve aqui antes de nós” — alguém que sobreviveu para contar a história. A literatura também existe com o objetivo de criar essas comunidades “transgeracionais” — no sentido de sinalizar aos indivíduos, através do tempo e do espaço, que eles não estão sozinhos e, em grande parte, são exatamente essas comunidades que têm mantido a Europa unida, enquanto continuum cultural, nos últimos cinco mil anos.

O Diário de Anne Frank

O diário de Anne Frank também se revelou uma carta para uma menina da cidade de Yahidne, na região de Chernihiv, que, na primavera de 2022, foi mantida, por um mês, junto com outros quatrocentos moradores, como um “escudo humano”, em um porão sem água, ventilação ou luz: durante todo aquele mês, ela registrou a contagem dos dias e dos mortos com um marcador sobre a parede, pois aprendeu a linguagem de certas formas prontas de comportamento, absorvidas da mesma cultura que, oitenta anos antes, guiou a pena de sua colega alemã.

No campo de concentração nazista de Mauthausen, perto de Linz,na Áustria, está gravada a frase de Kurt Tucholský (Die Verteidigung des Vaterlandes, 1921) “Denn nichts ist schwerer und nichts erfordert mehr Charakter, als sich in offenem Gegensatz zu seiner Zeit zu befinden und laut zu sagen: Nein” (Pois nada é mais difícil e exige mais do que estar em oposição aberta à sua época e dizer em voz alta: não). Foto: Gérard Wormser

Todas essas coisas são bastante óbvias e me sinto um pouco estúpida ao falar delas com você, filho de uma judia alemã que sobreviveu ao Holocausto e, além disso, um homem que passou pela experiência do serviço militar, elemento que me falta. Em vez disso, tenho uma experiência diferente, que me faz escrever estas linhas, neste momento: no ano da guerra russo-ucraniana, fiz, se o Google for confiável, apresentações em 21 países da Europa, em 93 cidades (o que inclui não apenas as capitais, como Estrasburgo, mas uma amostra bastante representativa, da Polônia ao Reino Unido), na tentativa de, como disse meu editor italiano, “explicar ao Ocidente tudo que nos escapou, nos últimos oito anos, sobre a guerra”.

Vi a forma rápida e decisiva com que essa guerra (que parecia impensável para muitos, antes do dia 24 de fevereiro de 2022, e sobre a qual mais bobagens foram ditas do que seria apropriado para uma cultura de universidades milenares, na tentativa de racionalizá-la) mudou a Europa, literalmente diante de nossos olhos, e quão distinta é essa mudança.

É possível escrever um livro inteiro sobre isso: como as feridas de várias gerações relegadas ao esquecimento se abrem e sangram novamente, de maneiras diferentes e em países diferentes; como as construções mentais, desenvolvidas ao longo de décadas e às vezes séculos, para ocultar verdades inconvenientes, racham e despedaçam; como os netos se voltam para os padrões de comportamento (e medos e traumas) de seus avós e bisavós — e como a Europa, de forma inesperada para muitos, segue dividida a partir da linha traçada pelo muro de Berlim, exceto que ela não está dividida em “velhas” e “novas” democracias, como se acreditava com otimismo, até agora, mas em países com diferentes experiências formativas, da Primeira e da Segunda Guerra Mundiais, respectivamente, ou, para simplificar ainda mais (e com a exceção da Grã-Bretanha), em antigos impérios e antigas colônias.

Contas históricas a pagar

Os armários se abriram e os esqueletos estão aparecendo. Todas as lições não aprendidas e as contas históricas não pagas se estão livres e voam diante de nós, como o baralho de cartas, no tribunal de Alice no País das Maravilhas. Sofi Oksanen contou sobre idosos de toda a Finlândia que, em 24 de fevereiro de 2022, correram para ligar para seus netos, para instruí-los sobre como fazer as malas e sobre como, caso o exército russo entrasse na Finlândia, subornar os russos “da maneira certa” (mais tarde, descobriu-se que esse conhecimento aumentava as chances de sobrevivência até mesmo em Bucha e Izyum).

Ao mesmo tempo, no outro extremo do continente, um diplomata belga tentava convencer meu amigo (um ucraniano) de que era melhor os ucranianos se renderem aos russos e viverem em paz, assim como a Bélgica sob a ocupação alemã. “Mas e os judeus belgas?”, perguntou meu amigo, uma pessoa bastante sarcástica. “Eles também conseguiram viver em paz?” Quando seu interlocutor, compreensivelmente, não conseguiu responder, meu amigo acrescentou: “O problema dessa guerra, meu amigo, é que somos todos judeus nela” — uma declaração cuja precisão não foi apreciada na Europa, que nunca prestou muita atenção à história das “Terras de Sangue” (termo de Timothy Snyder) ou na Europa “da Trizona e do Plano Marshall” (termos meus), mesmo após um ano de observação cuidadosa das Srebrenicas ucranianas massivas, executadas pelo Kremlin em escala industrial. Dessa forma — às custas de outro genocídio europeu — a experiência, antes desvalorizada, está sendo reavaliada. Você realmente acredita que isso não merece sua atenção?

Que fique claro: não estou buscando uma “renovação da justiça histórica” para o chamado “Bloco Oriental” (observe que esse termo ainda está em uso!) — Deus me livre de acreditar em justiça histórica, não sou mais uma menina pequena (mas não posso negar, que senti grande prazer em ver os deputados lituanos praticamente desfilando pelos corredores do Parlamento Europeu com camisetas de “Nós avisamos!”, após passarem anos sendo grosseiramente informados pelos deputados das “velhas democracias” que seus alertas contra o Wandel durch Handel3Mudança por meio do comércio. com Moscou não passavam de “dores fantasmas” — um intelectual sempre fica feliz ao ver a competência vencer a ignorância, seja qual for o contexto).

Depois de estudar as atrocidades sofridas pela Europa Oriental no século XX,

Timothy Snyder situa a guerra de Putin na Ucrânia no continuidade do imperialismo.

O historiador pede um despertar de consciência diante das fraquezas diplomáticas. Foto: Editor

Um novo império fascista batendo à porta

Em oposição, decidi investir em algo diferente: na memória coletiva e na experiência coletiva, sem as quais nenhuma literatura é possível. A atual guerra genocida no Leste Europeu provou que nem tudo está tão bem quanto acreditávamos, no que diz respeito à memória europeia e a toda a sua cultura de memorialização, já que milhares de livros e filmes sobre os nazistas e o Holocausto não ajudaram em nada a Europa a reconhecer trinta anos de crescimento de um novo império fascista e não a impediu de engajar-se, como sob feitiço, em todas as mesmas medidas de apaziguamento que havia tomado, na década de 1930, em relação ao Terceiro Reich — até o momento em que esse novo império já estava pronto para lançar seus tanques porta adentro (o que teria sido feito, se a Ucrânia não houvesse impedido!). Então, cabe nos perguntar de que adiantam todos esses livros e filmes, se não aprendermos nada com eles, não sobre o passado, mas sobre o futuro. (Porque a literatura, se é que vale alguma coisa, é sempre sobre o futuro, mesmo ao tratar de tempos homéricos).

Eu não sou a primeira pessoa a levantar essa questão. A primeira pessoa que conheço a levantá-la — em 1994, quando você e eu estávamos ocupados com “a aventura da América”, nas palavras de Czeslaw Milosz — é Marek Edelman, uma das bússolas morais da intelligentsia polonesa de sua geração e líder do levante do Gueto de Varsóvia: durante um aniversário do levante, em respota às perguntas dos jornalistas, mais interessados sobre o passado que sobre a guerra da Bósnia, ele declarou – “Precisamos parar esta guerra, caso contrário, tudo pelo que lutamos naquela época perderá o sentido” (sic). Você não concorda que essa é uma colocação brilhante? Um ano antes de Srebrenica, Edelman, que havia dedicado meio século à memória das vítimas polonesas do Holocausto, sentiu de forma inequívoca que a nova guerra já havia escolhido “seus judeus” — e isso, para ele, colocava em questão a vitória histórica conquistada pelos heróis do gueto. Hamlet certamente reconheceria esse cenário!

Culturas diferem, entre outras coisas, em suas formas de vivenciar o tempo e, nesse sentido, a formulação de Marek Edelman é, para mim, a essência do europeísmo. Você se lembra da colocação de Faulkner, em Requiem Por Uma Freira — “O passado nunca está morto. Nem sequer passou”? Você descartaria a história, assim como a guerra, com uma evasiva rápida e um sorriso, no momento apropriado, pelo fato de o universal ser, em sua opinião, uma tendência humana de idealizar o passado (que, a propósito, não é tão universal quanto nos ensinaram e nem todos os países europeus têm seu próprio mito da Idade de Ouro — esse também é um atributo que diz respeito a antigos impérios).

Depois de lutar contra as tropas nazistas de dentro do Gueto de Varsóvia em 1943 e depois defender a cidade em 1944, Marek Edelman, que se tornou médico na Polônia socialista, falou contra o totalitarismo soviético e a “limpeza étnica” na Iugoslávia. Foto: Marcin Obara, 2016

Para mim, há aqui uma correspondência com o que você descreve sobre a fuga: eu também conheço esse método de evitar um trauma, seja ele hereditário, familiar ou coletivo (a literatura, afinal, é outro método de fazer o mesmo, até sermos perseguidos pelos que escrevemos!) — ele também faz parte de meu repertório psicológico, que inclui uma fuga forçada, em 2014 (felizmente, não por muito tempo, apenas por alguns meses), de assassinos contratados (spoiler: as pessoas que querem matá-lo não jantam com você, Arnon, e peço que não se sente com elas se de repente o convidarem!). Mas, em 2014, também aprendi outra lição: esse método não funciona mais.

Para que a fuga funcione, o fugitivo deve, antes de mais nada, ter para onde fugir e deve ter um mapa mental das “zonas de segurança” garantidas a ele, dentro de uma ordem civilizacional confiável, mantida e defendida por outra pessoa. E, neste século, a humanidade está começando a ficar sem essas “zonas de segurança”, pelo menos na parte da aldeia global em que há lei, polícia, eletricidade e água corrente: tanto a Europa quanto os Estados Unidos estão deixando, diante de nossos próprios olhos, de ser lugares seguros (quando nos encontrarmos, posso contar como na Alemanha, na Polônia e em alguns outros países da UE, grupos de neonazistas pró-russos estão ficando cada vez mais audaciociosos em seus ataques contra mulheres refugiadas ucranianas, enquanto a polícia local não sabe como detê-los). Receio que apenas a Austrália e o oeste do Canadá permaneçam intocados, mas é preciso considerar a previsão do número de refugiados climáticos, até 2050…

Não há escapatória, Arnon. Essa é a questão. Não temos mais nenhum lugar neste planeta para fugir daqueles que querem matar algo ou alguém. E é por isso que meu país está lutando tão ferozmente quanto o Gueto de Varsóvia, há oitenta anos atrás: fomos apenas os primeiros a perceber isso.

Esta carta já atingiu uma extensão indecente e, com pesar, devo deixar de fora o assunto que considero mais doloroso, em relação ao destino da Europa, e sobre o qual (se a invasão russa de 24 de fevereiro de 2022 não tivesse interrompido tudo) eu estaria agora terminando um novo romance, que venho carregando com carinho há muitos anos: a saber, o fim da cultura do livro ou, de modo mais geral, de todo o projeto do Iluminismo.

Algum dia, depois que vencermos essa guerra, com certeza terminarei esse romance. Infelizmente, no momento, não tenho acesso a essa fuga — até a nossa vitória, o próprio idioma em que escrevo continua em risco: nos territórios ocupados pela Rússia, pessoas são mortas por falarem em nosso idioma e tudo o que foi escrito nele está sendo eliminado de bibliotecas e arquivos — uma mensagem inequívoca do que nos aguarda, a mim e à minha cultura, se perdermos. É por isso que tantos escritores, músicos, atores e cientistas se ofereceram para ir ao front: antes de recuperarmos nossa opção de fuga, precisamos equipar a “zona de segurança”, para que possamos escapar por nossos próprios meios. E, para isso, precisamos vencer essa guerra e repelir o ataque ao nosso próprio país e à Europa.

Portanto, farei uma última pergunta — já que você não tem certeza se a Europa “é mais que mera geografia” (estou um pouco perdida aqui: geografia de quê? Da planície europeia? Sem as Ilhas Britânicas, mas incluindo os Urais, o Cazaquistão e a Grande Estepe? Onde exatamente estão as fronteiras geográficas de sua Europa — e onde, depois do século XX, ainda é possível encontrar uma geografia independente da mão do cartógrafo? Será que os mapas soviéticos de 1985, que a Rússia usou para entrar na Ucrânia, acreditando firmemente que nada poderia ter mudado em nosso país, ao longo de trinta anos de independência, não comprovam o fim definitivo do pensamento nascido na era das descobertas geográficas? — sim, o último passo seria rememorar alguns exemplos geográficos.

Na verdade, eu deveria começar com aqueles que constituem os marcadores simbólicos da minha Europa, que são familiares para todos, na mesma escala: Roma — Paris — Canossa — Magdeburgo. Roma, nesse quarteto, significa o estado de direito, Paris — os direitos humanos (a primeira Declaração dos Direitos Humanos e do Cidadão!), Canossa — a separação entre a autoridade eclesiástica e a secular (graças a Henrique IV, não somos obrigados, como os russos, a endeusar nossos governantes!) e Magdeburgo — a autogovernança local (as políticas municipais são, é claro, uma invenção da Grécia Antiga, mas, para fins de continuidade, vamos começar nossa contagem a partir dos direitos de Magdeburgo, de Otto, o Grande). Para mim, esse quarteto resume de forma compacta tudo de mais valioso que a humanidade deve à Europa e é o motivo pelo qual devemos amá-la, valorizá-la e defendê-la, até o fim e com a própria vida, se necessário, apesar das cruzadas, das limpezas étnicas e de outras inúmeras manifestações de barbárie, presentes em seu currículo.

Deixe-me voltar à geografia e às fronteiras. Em sua mais recente coluna no The Atlantic (“Incompetence and Torture in Occupied Ukraine”4Incompetência e Tortura na Ucrânia Ocupada.), Anne Applebaum faz uma observação importante: os ocupantes russos acharam surpreendente e totalmente incompreensível o fato de, na Ucrânia, os prefeitos das cidades e os chefes das comunidades rurais serem, de fato, eleitos por seus pares e não nomeados “de cima”, e de permanecerem responsáveis perante seu eleitorado, mesmo perdendo a comunicação com Kiev, ou seja (em termos russos), com seus “chefes” (Infelizmente, quando os russos não entendem algo, eles o destroem, de modo que, durante a ocupação, esses indivíduos constituem nosso principal grupo de risco — a maior porcentagem de prisões, mortes e desaparecimentos é registrada entre eles).

Li o texto de Anne Applebaum como um réquiem para os escritos de Fukuyama, da década de 1990: nele, fica bem claro que a democracia não pode ser exportada como as batatas. Lembrei-me de que o direito de Magdeburgo durou quase 600 anos, na Ucrânia: ele começou a ser usado no século XIII, durante a dinastia da Galícia-Volhynia, e foi liquidado pelo Império Russo, no século XVIII, junto com outras instituições autônomas do Hetmanato Cossaco.

Se observarmos o mapa da guerra, algumas batalhas lendárias e especialmente dramáticas, com vários episódios, se destacam: Hostomel, onde, em 24 de fevereiro de 2022, paraquedistas russos não conseguiram tomar o controle do aeroporto e recuaram, sem saber que a única força que se opunha a eles era a defesa territorial local; Chernihiv — a cidade de igrejas milenares, que consta na lista de patrimônio cultural mundial da UNESCO, que os russos arrasaram, de 24 de fevereiro a 1º de abril, como mais tarde arrasariam Mariupol e Bakhmut, mas nunca conseguiram tomar; Nizhyn, que resistiu ao cerco, como se estivesse de volta à Idade Média, por um mês (quando os alimentos começaram a se esgotar, os fazendeiros locais levaram leite e farinha para a cidade, por caminhos tortuosos, e os distribuíram aos moradores), mas não permitiu a entrada dos invasores — não posso deixar de mencionar que essas foram, durante séculos, cidades de cidadãos livres: Hostomel, desde 1614, Chernihiv, desde 1622 e Nizhyn, desde 1625. Ainda bem que eles defenderam seu direito à liberdade.

A fronteira da Europa agora se encontra — não apenas metaforicamente — aqui, ao longo da antiga extensão oriental do direito de Magdeburgo: cada cidade (vila, vilarejo) da Ucrânia Oriental que enfrenta o inimigo é uma fortaleza em nossa fronteira. E o futuro da Europa depende diretamente do fato de eles se manterem firmes ou não.

Não sei se isso é “mais que mera geografia”, porque não sei o que “mera geografia” significa. Eu apenas repito os nomes das cidades para mim mesma, de tempos em tempos, como se repete os nomes de pessoas queridas — para apreciar seu som, sua materialidade física, a consistente elasticidade e suavidade de suas consoantes e os espaços vazios de suas vogais: Hostomel. Chernihiv. Nizhyn. Sempre me emociono de gratidão.

Ficaria muito feliz se você também lembrasse desses nomes.

Meus sinceros cumprimentos,

Oksana Zabuzhko

Traduzido do inglês por Clara Cerqueira

Oksana Zabuzhko (b. 1960) é provavelmente a maior escritora contemporânea da Ucrânia e uma das principais intelectuais do país. Filha de pais que estavam na lista negra, durante os expurgos soviéticos dos anos 70, seu primeiro livro foi publicado apenas após a perestroika. Após a publicação de seu romance “Field Work in Ukrainian Sex” (1996), considerado, em 2006, “o livro ucraniano mais influente, nesses 15 anos de independência”, ela tem vivido como autora autônoma.