Du savoir-faire de la révision d'épreuves à l'abrutissement du suivi de modification de Word

Ces jours-ci, avec mon labo et d’autres ami·e·s et collègues, nous avons travaillé sur notre projet Revue30 qui est en train d’être évalué par le CRSH – nous aurons la réponse dans un mois ou deux. Nous avons reçu des évaluations externes et nous avions 5 jours pour préparer une réponse. Quand les évaluateurs·ices font des critiques constructives – c’était le cas cette fois, et je profite pour remercier sincèrement les collègues qui ont fait ce travail –, elles permettent d’approfondir la réflexion, d’avancer, de penser mieux. Et, surtout, c’est très agréable de le faire.

Une des assomptions théoriques qui est à la base du projet est que toute une série de pratiques éditoriales qui peuvent sembler banales ou triviales portent en réalité des valeurs et des visions du monde fondamentales pour l’identité des revues. Cette idée est évidemment profondément ancrée dans une théorie matérialiste que je revendique dans la totalité de mes travaux. Le sens n’est jamais abstrait, il est toujours incarné. Ce n’est pas un “sujet” qui pense, mais c’est une situation matérielle particulière. J’en ai souvent parlé dans ce blog et ailleurs (comment pensent des formats, ou comment pensent des algorithmes, ou comment on peut définir une pensée pré-humaine).

Concrètement, dans les pratiques des revues, se condensent des siècles de réflexion. Une réflexion incarnée, qui reste souvent implicite, qui se manifeste dans un savoir-faire qui n’est pas toujours thématisé et qui est par ailleurs souvent laissé à des petites mains, pour utiliser l’expression de Margot Mellet (qui vient de soutenir sa thèse sur le sujet). Dit autrement: un savoir faire profond qui contient des implications épistémologiques, scientifiques, théoriques, politiques, culturelles est souvent naturalisé en des pratiques qui sont devenues, dans les siècles, “transparentes”. On ne les voit plus. On ne les thématise plus. On les “laisse à des subalternes”.

Les GAFAM profitent de ce manque de conscience pour imposer leurs modèles épistémologiques.

Souvent des revues résistent au “passage au numérique” justement parce qu’elles réalisent qu’en adoptant les “solutions” proposées par les grandes entreprises, elles finiraient par perdre leur âme. Mais parfois leur objectif polémique n’est pas le bon: ce n’est pas contre “le numérique” qu’il faut résister, mais contre “ce” numérique, celui des GAFAM. Ce qui est aberrant est qu’à la fin, à cause de ce faux objectif polémique, on finit par adopter les solutions proposées… comme si elles étaient neutres. “Je résiste au numérique” devient synonyme de “j’adopte les outils mainstream sans les voir”.

Le cas de Word est le plus évident et j’en ai parlé plusieurs fois (ici, ici, ici et finalement dans mon livre Éloge du bug qui sortira en mai pour Zones). Word, que la plupart des collègues considère comme un outil neutre pour écrire, a en réalité détruit 500 ans de compétences d’écriture en les réduisant à un modèle unique et pauvre, celui de l’écriture bureautique (cf ce qu’en dit Julien Dehut, ce texte a été repris dans son excellente thèse soutenue en décembre 2023).

Word justement n’est pas neutre, il formate la pensée, il décide ce qui peut être écrit, il impose son modèle et sa théorie du texte. Et cela à plein de niveaux différents. Ici je voudrais me concentrer sur la question des révisions, une question fondamentale qui me semble être très peu abordée dans la littérature. Sur cette question, nous avons pas mal travaillé avec l’équipe autour de Stylo et en particulier avec Servanne Monjour – avec qui on est en train d’imaginer un véritable projet de recherche sur cette thématique. Ce billet de blog se veut donc une prise de note préliminaire à un projet de recherche futur.

Tout d’abord quelques éléments sur les pratiques de révision. Surtout dans le monde francophone, la révision n’est pas particulièrement valorisée. On adhère souvent à un modèle qui met au centre de la production du sens l’auteur. L’auteur – très souvent au masculin – est le génie , celui qui produit la véritable pensée, originale, intéressante, pure. Ensuite, l’incarnation de cette pensée n’est pas si importante que ça. On peut revenir à l’exemple de Plotin qui discutait avec ses amis pendant qu’il écrivait les Énnéades, parce qu’il les avait déjà pensées (j’en parle ici et récemment dans un article pour _Imaginations).

Réviser est donc considéré comme un travail de petites mains. Et en effet, en ce qui me concerne, j’ai appris l’art de la révision à l’époque de mon doctorat. En tant que subalterne, je relisait des épreuves. Il s’agissait évidemment de révision sur papier. Le protocole s’était établi dans une longue tradition. J’essaie de le décrire car il est assez paradigmatique – même si évidemment chaque maison d’édition et chaque revue avait le sien.

La première caractéristique du protocole était que les différentes étapes de révision étaient très fortement distinguées. Elles avaient un sens et une valeur très différents. Le tout commence par un texte final – après évaluation – envoyé par l’auteur. J’essaie de représenter ces étapes:

- L’éditeur met en page le texte dans son logiciel de composition, puis l’imprime.

- Un·e réviseur·se réalise une première révision sur papier, en utilisant un stylo bleue ou rouge. Ce document annoté est envoyé à l’auteur. Ce sont les premières épreuves.

- L’auteur relis le texte, accepte ou refuse les révisions, en rajoute d’autres et il les renvoie à l’éditeur (toujours par la poste).

- L’éditeur intègre dans son logiciel de composition toutes les révisions qui apparaissent dans les premières épreuves. Il imprime ensuite le texte: ce sont les deuxièmes épreuves.

- L’éditeur compare les deuxièmes épreuves aux premières épreuves pour s’assurer que tous les changements aient été intégrés

- L’éditeur envoie à l’auteur les premières et les deuxièmes épreuves.

- L’auteur compare premières et deuxièmes épreuves, s’assure que toutes ses corrections aient été intégrées (et bien comprises), annote les deuxièmes épreuves avec d’autres corrections éventuelles et surtout avec les révisions qui n’ont pas été bien comprises. Il renvoie juste les deuxièmes épreuves à l’éditeur et garde les premières.

- L’éditeur intègre les révisions dans le document, imprime et envoie avec les deuxièmes épreuves: troisièmes épreuves.

- L’auteur vérifie que les corrections aient été intégrées. Normalement, à ce stade, il n’y a presque plus de révisions. Les troisièmes épreuves sont renvoyées à l’éditeur

- L’éditeur intègre les corrections des troisièmes épreuves et produit le document final. Il réalise la cianografica en italien – je ne trouve pas le nom en français – “une épreuve réalisée à l’aide d’une imprimante numérique, valable uniquement pour le positionnement et le montage, non valable comme épreuve couleur”.

- C’est sur cette épreuve que l’auteur donne le BAT – en principe sans modifications. S’il y a des modifications (de la part de l’auteur) à cette étape elles peuvent être payantes, car il s’agit d’aller retoucher le montage final et cela demande trop de ressources.

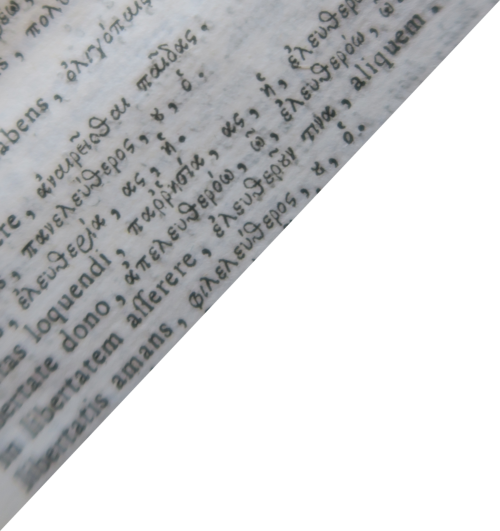

Pour chacune de ces étapes on utilise un système de symboles particuliers, les signes de correction. Jacques André les détaille et en fait une petite histoire dans un article de 1998, Petite histoire des signes de correction typographique.

Ces signes peuvent indiquer différents types de corrections: coquille, bourdon, doublon, mastic… Ils demandent des actions: effacer, remplacer, inverser, mettre un italique etc. L’histoire de ces signes est liée à la matérialité de l’impression à caractères mobiles: parfois on demande, par exemple, de retourner un caractère de plomb qui a été mis à l’envers. Ensuite le même symbole est utilisé pour inverser deux caractères (car en édition numérique le retournement d’un caractère est une erreur impossible).

Un guide mis à disposition par l’Office québécois de la langue française classe ces symboles en plusieurs catégories:

- pour la suppression, le remplacement et l’ajout

- pour la composition du texte

- pour les espacements horizontaux

- pour les espacements verticaux

- pour le déplacement

- pour la disposition du texte

- autres

Voici une image résumant les signes de la première catégorie (suppression, remplacement et ajout):

Quelques considérations sur ce qui a été dit jusqu’à maintenant:

- Les étapes sont fortement séparées. L’identification de chaque version est évidente et ne permet pas d’erreur car une version correspond toujours à un document physique.

- Les corrections typographiques sont clairement séparées des corrections qui concernent le contenu du texte (point à approfondir – sont-elles si distinctes? comment sont réalisées l’évaluation et les modifications majeures du texte?).

- Chaque type de correction est identifié en tant que tel: un ajout est un ajout, une suppression une suppression, l’ajout d’une tabulation un signe de disposition du texte, etc.

- Chaque révision est soumise à un processus d’approbation et de vérification qui se déploie en plusieurs itérations

- Le protocole permet une identification très précise de qui a fait quoi

- Les corrections possibles sont préalablement identifiées et modélisées

- Les corrections possibles reflètent l’épistémologie du texte imprimé, par rapport à une tradition précise. Il s’agit d’une série de traditions de l’imprimé – qui changent évidemment selon les époques, les cultures, les usages de chaque maison d’édition et de chaque publication (pratiques de mise en page, sens et usage des alinéas, syllabation et à la ligne, contrôle des veuves et des orphelins, possibles erreurs matériels de composition (comme le caractère retourné…).

Les signes et les pratiques de révision incarnent donc une pensée complexe du document imprimé. Ils expriment une philosophie du texte, une manière de modéliser théoriquement le sens qu’un texte peut exprimer.

Les différentes incarnations graphiques expriment des idées, des pensées: “cette série de caractères est un titre”, “Ici commence un nouveau paragraphe”, “ce mot est dans une langue étrangère”, etc. La quantité de signes disponibles montre la complexité du modèle textuel et la richesse du dialogue qui s’instaure entre les différentes instances éditoriales: auteur, éditeur, réviseur, graphiste, imprimeur…

Les différents changements dans la chaîne de production impliquent, évidemment, une reconsidération et une redéfinition de ces modèles. Chaque petit changement (est-ce que l’auteur fournit un manuscrit ou un tapuscrit, est-ce que la plaque d’impression est composée à la main avec les caractères en plomb ou avec la technologie offset, est-ce que les épreuves sont des documents papier ou des documents numériques, est-ce qu’on utilise un logiciel ou un autre…) détermine la nécessité de remodéliser complètement le texte et le document et de repenser les signes et les chaînes de correction.

À la fin des années 1990, Jacques André, Hélène Richy commencent par exemple, une réflexion sur ce qui se passe avec le passage au numérique, dans un article qui s’intitule: Paper-less editing and proofreading of electronic documents.

Les questions à se poser sont indénombrables. Les modèles possibles presqu’infinis. Et chaque modèle porte sa vision du monde. Sa vision de ce qu’est un texte, de ses parties, sa visions des types de corrections possibles et de leur degré d’importance, mais aussi sa conception des systèmes de légitimation et d’autorité: qui décide qu’une version du texte est le bonne? À quel moment? Comment on s’assure que la décision finale est effectivement mise en pratique? Etc.

Et ici arrivent les “solutions” GAFAM et en particulier Word avec ses systèmes de suivi de modifications et de commentaires (le livre sur l’usage du traitement de texte en littérature de M. Kirschenbaum s’intitule justement Track changes). Évidemment Microsoft n’est pas une entreprise avec des compétences en édition. Et en effet aucune réflexion sur ce qu’est une chaîne d’édition – encore moins “savante” – n’est implémentée dans ses outils. Ce qui se passe donc est qu’une large communauté essaie d’adapter ses pratiques – fruit d’un-savoir faire acquis en des siècles – aux espaces de travail qu’on lui met à disposition.

En plus, puisque ces outils sont disponibles de façon très large, tout le monde pense avoir accès à la chaîne éditoriale, sans qu’aucune réflexion, ni formation, ne soit nécessaire.

Au lieu d’essayer de modéliser nos besoins et nos visions du monde pour ensuite produire les outils qui nous permettraient de faire ce que nous savons faire, nous essayons de faire ce que nous pouvons faire dans des environnements qui ne sont pas conçus pour ça.

Le problème ne vient pas du fait que “le numérique” ne permet pas la “richesse” du papier. Le problème est que les environnements numériques mainstream ne modélisent pas les pratiques des communautés particulières, mais essayent de répondre à tous les besoin de façon générique.

Le suivi de modification sur Word est une catastrophe majeure pour une série de raisons:

- la notion de version n’est pas implémentée. Chacun essaye de trouver un système pour marquer un document en tant que version, mais puisque l’outil n’a pas ce concept et qu’il n’y a pas de protocole standardisé, les aller-retours sont toujours fondés sur un flou fondamental: sur quelle version est-on en train de travailler? Des fichiers échangés par courriels se croisent avec de multiples versions en local, d’autres envoyés à d’autres personnes, d’autres partagés sur un système de cloud… Les nomenclatures des fichiers n’aident pas: “version finale” “bonne version” “version du 22 janvier” “version corrigée Marcello”…

- toutes les corrections sont mises sur le même plan. On a un suivi des différences, mais pas de la nature de ces différences

- toutes les corrections, aux différentes étapes, se mélangent. J’accepte ou pas une modification, mais je ne peux pas savoir à quel moment elle a été faite et surtout, une fois que je l’ai accepté, je ne peux pas vérifier son histoire – ce qui était à la base du protocole papier que j’ai rapidement décrit

- les corrections typographiques sont mélangées aux commentaires, aux corrections de fond etc.

- il devient presqu’impossible, au bout de quelques itérations, de savoir qui a fait quoi

- les étapes, à cause d’un manque d’identification clair, ont presque disparu: quelles sont les premières épreuves? les deuxièmes?

- le processus de légitimation devient très flou, jusqu’à disparaître

- et surtout: tout le monde travaille avec les mêmes types de corrections. L’uniformisation empêche qu’une maison d’édition définisse ses propres signes de corrections, ses propres étapes, ses propres protocoles, ses propres visions du monde.

Ce n’est évidemment qu’un début d’esquisse d’analyse qui mériterait d’être conduite en profondeur et – surtout – en détail. Car c’est dans les détails que le sens s’exprime.

Or Word n’est évidemment pas la seule “solution”. Il y a des paquets LaTeX pour faire des révisions (par exemple changes), une panoplie d’outils de comparaison de textes, des langages de balisage pour spécifier les changements (par exemple CriticMarkup et évidemment des protocoles bricolés, mis en place par des particuliers (à propos de bricoles, une proposée par Arthur Perret ici).

Dans le cadre du développement de Stylo, nous avons beaucoup réfléchi à ces questions. Les annotations de fond sont faites avec Hypothes.is, le travail de copyediting dans le fichier markdown avec les versions qui peuvent toujours être comparées pour voir le suivi des modifications. Stylo au moins implémente la notion de version et essaie de proposer des manières de créer des étapes claires.

Mais ce qui existe me semble encore très insatisfaisant. La richesse des protocoles papier et surtout leur diversité sont réduites à des modèles très minimalistes. Et la réflexion théorique sur le sujet me semble presqu’inexistante.

Il me semble qu’il y aurait un gros travail à faire:

- Histoire des pratiques de révision

- Cartographie des pratiques papier existantes

- Cartographie des outils et des environnements numériques existants et analyse de leurs présupposées théoriques

- Concevoir et documenter des protocoles

- Imaginer des pistes d’implémentation

- …

Si le projet Revue30 sera financé, Servanne et moi pensons démarrer plus sérieusement ce projet et éventuellement offrir une bourse de doctorat pour explorer la question.

D’ici là, tout retour sera le bienvenu!

Éléments de bibliographie #

- André, Jacques. « Petite histoire des signes de correction typographique », s. d. http://www.numdam.org//article/CG_1998___31_45_0.pdf.

- André, Jacques, et Hélène Richy. « Paper-Less Editing and Proofreading of Electronic Documents », https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=b7afb9490f5e8946f5283d0bb822caf57eeaedb2

- Kirschenbaum, Matthew G. Track Changes: A Literary History of Word Processing. Cambridge, Massachusetts: Belknap Press: An Imprint of Harvard University Press, 2016.

- « Comparison of File Comparison Tools ». Dans Wikipedia, 14 décembre 2023. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Comparison_of_file_comparison_tools&oldid=1189871823.

- « CriticMarkup ». Consulté le 2 février 2024. https://fletcher.github.io/MultiMarkdown-6/syntax/critic.html.

- « CTAN: /tex-archive/macros/latex/contrib/changes ». Consulté le 2 février 2024. https://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/changes. Ferraris, Loredana. La correzione di bozze con i simboli: Manuale + Corso online. Edizioni Ground, 2021.

- La correzione testi con Word: Per autori, editor, correttori di bozze. Edizioni Ground, 2021.

- Professione CORRETTORE DI BOZZE: Le professioni dell’editoria. Edizioni Ground, 2021.

- Harwood, Nigel, Liz Austin, et Rowena Macaulay. « Proofreading in a UK university: Proofreaders’ beliefs, practices, and experiences ». Journal of Second Language Writing 18, nᵒ 3 (1 septembre 2009): 166‑90. https://doi.org/10.1016/j.jslw.2009.05.002.

- Office québécois de la langue française. « Révision linguistique et correction d’épreuves : signes employés ». Consulté le 2 février 2024. https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/25092/la-redaction-et-la-communication/revision-linguistique-et-correction-depreuves/signes-utilises-en-revision-linguistique-et-en-correction-depreuves. Scala, Ferdinando. La correzione di bozze. Manuale per la revisione dei testi. Editrice Bibliografica, 2017.