À propos des GAFAM et de l'émergence d'un nouveau champ littéraire: une réponse à François Bon

Que vais-je écrire? #

Depuis un an et demi, je dédie ce blogue à une lecture mot à mot du Phèdre de Platon. Je voulais prendre les distances de ma réflexion sur “le numérique” ou peut-être la faire résonner avec quelque chose de radicalement différent. L’enjeu principal dans cette série de billets était de comprendre et traduire un texte qui m’a toujours beaucoup parlé, en particulier pour son analyse de l’écriture.

Socrate et Phèdre sont désormais partis, rentrés dans les murs d’Athènes où ils ont probablement repris leurs occupations. Et moi? Que dois-je faire? Ou pour le dire avec Godard: qu’est-ce que je peux faire?

Je réfléchissais à cette question - l’horror vacui m’obsède - quand la réponse est venue d’une des figures les plus intéressantes dans le monde du web francophone qui outre qu’être un excellent écrivain et penseur est aussi un ami: François Bon.

Parenthèse: après avoir dédié un an et demi à commenter le Phère, la question de l’amitié et de sa définition m’interpelle énormément. Dans le Phèdre l’amitié - et l’amour - est profondément liée à la possibilité d’apprendre. L’amitié est le mot sur le quel se construit la philosophie, l’amitié pour la connaissance. Et là François parle d’amitié justement dans ces termes: l’amitié est une relation qui permet un débat, une discussion, un échange et donc un apprentissage.

La réponse monstrueuse #

Mais revenons à nos moutons. Après quelques échanges sur Twitter à propos d’Elon Musk et des GAFAM, François décide de répondre à un tweet que je lui avais envoyé avec une vidéo-lettre longue 1h10 qu’il a postée sur Youtube: De Twitter en particulier, et des GAFAM en général.

Les pratiques de François m’étonnent toujours et font réfléchir: le format de notre discussion était celui qui est proposé par Twitter: des échanges assez rapides, avec peut-être quelques liens pour appuyer ses propos. Nous sommes ensuite passés à la messagerie privée et moi je lui ai envoyé un courriel pour lui raconter quelque chose de plus. François sort du cadre avec un format complètement différent: une autre plateforme et un autre medium, l’audiovisuel. Mais surtout une forme disproportionnée, on pourrait presque dire monstrueuse: 1h10 de vidéo pour répondre à trois lignes de tweet.

Cette monstruosité - j’y reviendrais - me semble un élément fondamental pour comprendre le sens de notre échange. Cette monstruosité est ce qui donne raison à François et qui me donne tort - je suis par ailleurs très content d’avoir tort, surtout quand celui qui me fait avoir tort est un ami, comme Phèdre qui, à la fin du dialogue, change d’opinion à cause de son amitié pour Socrate.

Les méchantes GAFAM #

Depuis plusieurs années je taquine François pour son usage d’une série d’outils propriétaires contre lesquels j’ai beaucoup écrit (par exemple ici). Je précise, en passant, que l’acronyme GAFAM est évidemment juste une manière pour faire rapidement référence à un phénomène complexe: la concentration dans les mains d’un groupe restreint de sociétés (pour la plupart américaines, ou plutôt californiennes) de la quasi-totalité des outils, logiciels et plateformes grand public. GAFAM fait donc référence, bien sûr, à Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, mais aussi à tous les autres: Netflix, Uber, AirBnB, Twitter, Zoom… (même Spotify, selon moi, pour répondre à François).

Juste pour remettre la discussion dans le contexte, je peux rapidement résumer les raisons de mon haine contre ces outils:

- Il n’y a pas d’outil neutre: les outils sont des dispositifs de production de la pensée. Les outils pensent (et cette vidéo est sur Youtube).

- Les outils propriétaires proposent un modèle de pensée qui est très loin du mien et ce modèle est proposé comme s’il était universel, le seul possible (la rhétorique de la “productivité”, “intuitivité”, “simplicité”, “performance”) .

- Les outils propriétaires grand public sont dans les mains d’une poignée d’entreprises. Le problème est que cela détermine un modèle unique et donc une pensée unique.

- Les outils propriétaires ont un fonctionnement opaque. Concrètement nous ne savons pas comment ils fonctionnent. Cela est très problématique car il s’agit finalement de ne pas savoir ce que nous faisons quand nous les utilisons. Nous sommes utilisés plus qu’utilisateurs.

Pour cette raison, l’usage généralisé - et imposé souvent par les institutions - de logiciels comme Zoom, Word, Google etc. me semble aberrant. Juste pour faire un exemple récent: tous les formulaires officiels du gouvernement canadien (par exemple les formulaires à remplir pour demander un permis de séjour) ne peuvent être ouverts qu’avec la version payante d’Acrobat Reader… On voit bien comme l’usage d’un format partiellement ouvert (les spécifications de pdf sont ouvertes, en partie, mais de propriété d’Adobe) implique une conséquence absurde: je dois payer Adobe pour avoir des droits citoyens. L’usage des GAFAM par des institutions me semble très grave et injustifiable.

Ma position est un peu plus ouverte lorsqu’il s’agit d’usages individuels. Je ne pense pas qu’il faille nécessairement éviter tout usage d’outils propriétaires. Je pense qu’il est nécessaire de choisir ses outils sur la base de ses besoins. Je pense que souvent, si on analyse bien nos besoins, ils ne seront pas satisfaits par ces logiciels et je pense aussi que ces derniers limitent notre liberté en nous enfermant dans des environnements clos - c’est leur intérêt. Je pense aussi que l’usage de ces outils nous rend flemmards (un terme très utilisé par François dans sa vidéo): nous ne pouvons pas comprendre complètement comment ils marchent et quelles sont leurs implications et finalement cela nous convient. Nous les laissons donc penser à notre place.

Mais… mais… si quelqu’un a une compréhension approfondie de ses besoins, une réflexion approfondie sur les enjeux, une littératie très développée, une conscience précise de l’ensemble des implications, parfois, le choix d’un outil propriétaire grand public me semble pouvoir être justifié. En d’autres mots, ce que j’abhorre c’est l’effet d’ensemble et non les usages particuliers. Certes, les usages particuliers peuvent avoir un impact dans la production de l’effet d’ensemble: si personne ne fait pas le tri en pensant que ce n’est pas mes 100 grammes de plastique qui détruisent l’environnement, on est un peu mal barré.

Les GAFAM: acteurs du nouveaux champs littéraire #

Or il se trouve que François fait partie de cette petite partie d’usagers qui ont une compréhension très approfondie des environnements numériques. François pense le numérique depuis très longtemps - beaucoup plus longtemps que moi - et réfléchit longuement sur l’ensemble des enjeux. Ses usages ne sont évidemment pas des usages par défaut: quand il choisit un environnement ou un outil c’est parce que ce choix est le fruit d’une longue réflexion et ce sont ces réflexions qu’il partage dans sa vidéo.

Tout d’abord, les raisons qu’il liste n’ont rien à voir avec la rhétorique des GAFAM. Il ne choisit pas un outil parce qu’il est “simple”, “rapide”, “intuitif”, ou performant. Les raisons qu’il donne sont des raisons fondamentalement littéraires. La littérature, pour François, est le fruit de dynamiques complexes et les environnement de production et de diffusion en font partie. Justement, François est complètement d’accord - je crois - avec mon point 1: les outils produisent la pensée, ou pour être plus précis ici, les outils produisent la littérature. François c’est justement celui qui dédie une vidéo à Flaubert et ses plumes. Mon ami sait mieux que moi que même le choix d’une plume est fondamental aux fins de ce que sera l’écriture. François choisit donc les GAFAM suite à un raisonnement profond sur ce que devient aujourd’hui la littérature.

Je crois pour cette raison que ses remarques doivent être prises très au sérieux. Indépendamment de ce qu’elles nous disent à propos des outils et des environnements numériques, les remarques de François nous font comprendre ce que devient la littérature aujourd’hui. Elles nous montrent de quelle manière le champ littéraire change dans un contexte socio-technique particulier (j’en parlais dans un autre billet de blog). La vidéo de François est une analyse semblable à celle que propose Bourdieu quand il parle de l’émergence du champ littéraire au XIXe siècle. François Bon, écrivain, praticien, est en même temps le théoricien de ses propres pratiques. Sa théorisation nous montre que la littérature n’est plus où on croit devoir la chercher - au moins à l’université. Elle est déjà ailleurs, depuis longtemps. Et les acteurs de ce nouveau champ littéraire ne sont plus les Gallimard, les Hachette, les prix littéraires… ou du moins plus seulement. Les “GAFAM” sont aussi, de facto parmi ces acteurs. Google, Microsoft, Youtube, TikTok, Amazon, Twitter… participent de la production et de l’émergence de ce nouveau champ littéraire. Et cela qu’on le veuille ou non.

Les raisons de François #

Dans sa vidéo, François Bon propose une multiplicité de réflexions et d’observations toutes très riches. Sa prise de parole est très jazz, c’est une improvisation avec des détours, des parenthèses, des reprises… Il est très difficile de la résumer et en plus elle ne se veut pas systématique. Je ne saurais, ni voudrais donc en faire une synthèse. Mais parmi ces observations, j’ai retenu deux points qui me semblent fondamentaux et qui nous aident à comprendre pourquoi et comment les GAFAM sont devenues les acteurs - peut-être principaux? je propose cette provocation qui va sans doute énerver du monde - du nouveau champ littéraire.

Voici ces deux points:

- La question du modèle économique. Dis autrement: de quelle manière un écrivain peut évoluer dans le système économique d’aujourd’hui. De quelle manière les grands acteurs du numérique ont fait émerger une économie qui met en crise l’économie du champ littéraire bourdésien telle qu’elle s’est stabilisée au XIXe siècle et de quelle manière ce nouvel environnement produit des possibilités inédites qui dérivent d’une renégociation des rapports de pouvoir.

- La question de “l’atelier de l’écrivain”: comment peut-on créer un espace - un véritable espace physique, comme celui de la table de travail ou de l’atelier - qui permette d’écrire, et plus précisément d’écrire de la littérature? Cela signifie composer des choses, les organiser, bricoler, tailler ses plumes, les choisir, choisir ce qui est ouvert devant nous, où on pose les notes, les phrases, les idées…

L’économie du champ littéraire #

La littérature telle que nous la connaissons aujourd’hui - ou mieux, telle que nous la connaissions il y a une vingtaine d’années - émerge et se stabilise dans et par un contexte économique particulier. Bourdieu ironisait sur la rhétorique de ceux qui imaginent et défendent une littérature abstraite de cette question, une littérature qui serait pure et qui n’aurait pas à se salir avec des considérations de type social et économique. On le sait désormais, ce discours est au mieux naïf, au pire débile. La littérature est le résultat d’une situation économique politique sociale - et nous pouvons ajouter technique - particulière.

Je ne vais pas refaire ici cette histoire: l’émergence des maisons d’édition en quête d’un modèle économique et la conséquente professionnalisation des auteurs avec l’invention des droits d’auteurs au début du XVIIIe siècle, la révolution industrielle, la place de l’intellectuel dans les sociétés industrialisées et l’importance croissante de cette figure dans de nouvelles formes de démocratie où l’opinion publique commence à avoir un rôle fondamental dans l’échiquier politique, l’alphabétisation, l’émergence et la stabilisation d’un marché éditorial particulier, l’affirmation de certains centres de pouvoir éditoriaux, la structuration de systèmes de diffusion et de distribution, les réglementations sur le prix du livre, les différents dispositifs de reconnaissance et de légitimation, les prix littéraires, l’instauration de frontières entre les genres… Ces phénomènes ont été les causes, entre le début du XVIIIe et la fin du XXe siècle d’une certaine idée de la littérature, d’une hiérarchisation des genres, de la formalisation d’un goût littéraire particulier, et de la structuration des formes et des modes d’écriture.

Pour le dire avec un cliché quelque peu hollywoodien: l’auteur génial, jeune, brillant, original (l’originalité est le fondement même du marché, car c’est justement “un certain degré d’originalité” que les éditeurs peuvent vendre) qui dans sa chambre de bonne produit le futur chef-d’œuvre; le même auteur qui lutte pour trouver un éditeur; l’éditeur brillant qui reconnaît le talent et publie; le succès littéraire, la renommée, les copies vendues, la reconnaissance, les signatures, les invitations à des émissions littéraires… Le jeune bohémien est devenu un grand auteur, il peut vivre de sa plume en faisant - au passage - le bonheur et la richesse de son éditeur. Ensuite, le grand auteur pourra se dédier exclusivement à l’écriture, quitter sa chambre de bonne pour un bel appartement dans le sixième, fréquenter les Deux Magots et aller déjeuner chez quelques ministres. Il est devenu un auteur professionnel.

On sait bien que même à l’époque de la professionnalisation des auteurs, ce beau récit digne d’un film Netflix ne concernait qu’une petite partie des écrivains. Cependant, ce modèle était celui qui semblait permettre l’existence de la littérature: c’est ainsi que les auteurs étaient censés vivre et manger - selon mon histoire, même du caviar.

Les changements économiques et sociaux des dernières décennies ont détruit la possibilité de ce modèle - qui était par ailleurs déjà partiellement une fiction. Le numérique y est peut-être pour quelque chose, mais il n’en est surement pas la seule cause.

Le web a mis fin à l’économie de la rareté. La prolifération des contenus fait en sorte qu’il devient beaucoup plus difficile de vendre ce “certain degré d’originalité” qui avait été à la base de la stabilisation du champ littéraire. Pourquoi acheter un contenu si on peut l’avoir gratuitement? En même temps, le marché est devenu global et les frontières nationales sont devenues poreuses. La circulation des contenus culturels n’est plus définie par les limites des États. Et encore, les anciens gatekeepers de l’accès à la publication n’ont plus leur pouvoir, car le web a permis - en certaine mesure - de contourner cette sélection. Le niveau d’alphabétisation a augmenté - pas partout, mais globalement c’est une réalité -, le rôle de la culture dans nos sociétés n’est plus ce qu’il était il y a cent ans, la valeur symbolique accordée à la littérature par les élites a aussi changé…

Dans ce nouveau contexte, comment peut survivre l’écrivain? De quoi doit-il vivre? Dans sa vidéo, François parle de la situation en Amérique du Nord, où un modèle économique possible est d’enseigner la création à l’université. Plusieurs de mes collègues sont en effet des écrivains plus ou moins obligés de s’adapter à l’environnement universitaire pour pouvoir vivre. Leur littérature ne leur donne pas à manger grâce au modèle des droits d’auteur, mais grâce à une contingence complètement différente: la reconnaissance qu’ils ont en tant qu’écrivains leur permet d’être recrutés par l’université pour enseigner à devenir écrivain. Cela est assez comique: à l’époque où il n’y a plus un modèle économique pour la littérature, à l’époque de la crise de la professionnalisation des auteurs, on commence à enseigner à l’université comment devenir auteur, comme si cela était un métier. L’explosion de l’intérêt pour la création littéraire arrive à un moment où le modèle du grand auteur ne tient plus. Cela est certes paradoxal, mais c’est aussi la raison et le symptôme de l’effondrement du modèle: il est plus facile d’accéder à la publication, donc il y a plus de contenus, donc l’économie de la rareté ne fonctionne plus, mais en même temps de plus en plus de personnes ont envie d’écrire.

Mais est-ce que la littérature peut dépendre exclusivement de ce modèle? Cela ferait de l’université le nouveau grand pouvoir littéraire. Et ce n’est pas le cas pour une série de raisons dont la plus simple est le fait que ce modèle permet de vivre à un nombre très limité d’écrivains et surtout en Amérique du Nord.

La question se pose donc encore: comment peut vivre l’écrivain? À une analyse plus attentive, cette question se révèle liée à une série d’autres questions. Ce n’est pas juste un problème d’argent. Ou mieux: l’argent n’est pas juste un problème d’argent. L’argent - ou pour le dire de façon plus élégante, le modèle économique - est profondément lié à la question de la reconnaissance, de la légitimité et finalement de la visibilité. Dans le modèle économique de l’édition papier la légitimité venait de l’éditeur, ou plus précisément de la maison d’édition. Le graal de l’auteur bohémien était d’être sélectionné par un grand éditeur. Ce dernier lui aurait ensuite donné accès à la légitimité, à la visibilité et à la reconnaissance. Or ce modèle ne fonctionne plus. Même le plus grand éditeur n’a plus les clés pour accéder facilement à ces biens.

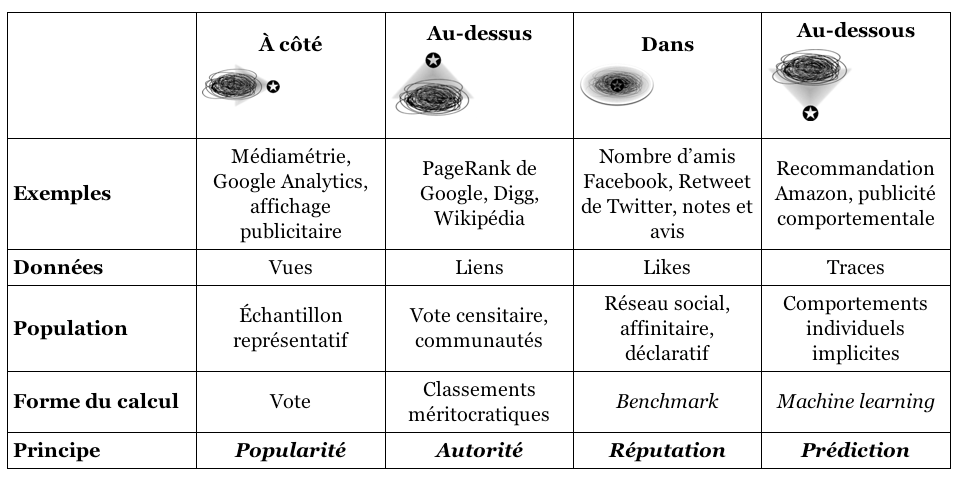

Dominique Cardon dans À quoi rêvent les algorithmes identifie 4 types de principes à partir desquels on peut classer des contenus - et donc 4 raisons pour lesquelles un contenu peu obtenir de la visibilité: l’autorité, la popularité, la réputation et la prédiction.

(Je reprends l’image d’un article de Christelle Proux.)

(Je reprends l’image d’un article de Christelle Proux.)

Ces critères sont implémentés dans différents algorithmes: celui d’un moteur de recherche comme Google (qui se fonde sur une certaine idée d’autorité, construite à partir des liens entrants) ou de Facebook (plutôt basé sur l’idée de réputation et donc sur le nombre des likes), de Youtube (populrité et donc nombre de vues et possibilité de publicité) ou d’Amazon (prédiction de ce qu’un usager peut désirer sur la base de son comportement).

La possibilité de la littérature aujourd’hui est profondément liée à ces critères. De fait les algorithmes des GAFAM déterminent ce que nous pouvons trouver et donc lire. Ils déterminent aussi l’autorité de ce que nous trouvons et légitiment ce contenu. Dans sa vidéo François Bon revient souvent sur cette question, notamment à propos de son choix de rester sur Twitter et de ne pas “passer” à Mastodon. Mastodon, dit François, est triste, parce qu’“il n’y a personne”. Il n’y a pas une communauté, la visibilité est donc très restreinte et si un écrivain doit se soucier de la possibilité de circulation de ce qu’il écrit, il ne peut juste pas ignorer ce fait. La littérature a besoin de communautés et il faut chercher ces communautés là où elles sont. Dans ce contexte, l’idéologie anti-gafam risque d’être une sorte de refus du réel. La littérature se fait là où il y a des communautés de lecteurs et d’auteurs. Ne pas accepter ce constat serait comme si, dans le champ littéraire pré-numérique, on affirmait qu’il est préférable pour un écrivain de garder son manuscrit dans son tiroir au lieu de chercher un éditeur pour le faire publier.

Il ne s’agit cependant pas d’accepter passivement un état de choses; l’écrivain ne doit pas nécessairement chercher de façon acritique le pouvoir le plus fort. Comme dans le champ littéraire pré-numérique, un auteur peut décider qu’il préfère un éditeur moins commercial, mais qui correspond plus à sa vision de la littérature, de la même manière, dans les environnements numériques, il y a des choix possibles. Dans ce sens, François Bon travaille fort à identifier et à mettre en place les dispositifs qui mieux représentent ce qu’il cherche. C’est d’ailleurs la raison de son investissement des environnements numériques. Dans sa vidéo il critique Hachette et voit dans des formes de distribution plus “maison”, basées sur des plateformes numériques, une possibilité de liberté.

Ce qui me semble intéressant dans les pratiques de François, ce sont en particulier trois éléments:

- La curiosité et la recherche toujours renouvelée d’environnements et de dispositifs différents. On dirait que ce nouveau champ littéraire est beaucoup plus mouvant que le précédent - qui est resté relativement stable pendant deux siècles. Chaque jour, il y a quelque chose de différent: les blogues littéraires à partir de la fin des années 1990, les réseaux sociaux - et en particulier Facebook et Twitter - à partir de 2006/2008 - les espaces d’“auto-publication” comme CreateSpace d’Amazon, plus récemment la vidéolittérature (nous allons publier bientôt, aux Ateliers de Sens public un livre dirigé par Gilles Bonnet, Erika Fülöp et Gaëlle Théval et sur le sujet), Patreon et la possibilité de mettre en place des minimodèles économiques… Dans chacun de ces espaces, François a été un pionner - du moins en ce qui concerne la littérature francophone. Il a toujours été là pour créer des communautés. 2.L’analyse approfondie du rapport entre ces espaces et les formes littéraires qu’ils permettent. Déjà à la fin des années 1990, il était question de voir comment émergeaient de nouvelles communautés littéraires. La production de la littérature passe par la mise en place de communautés de lecteurs/écrivains. Remue.net, puis Publie.net ont joué un rôle important dans la reconfiguration de ces communautés. Mais les espaces personnels - les sites ou les blogues - ne sont pas restés les espaces principaux de rencontre et de discussion. À partir de 2006 les réseaux sociaux sont devenus des lieux incontournables pour les rencontres, les discussions et les échanges. En effet: éviter Facebook parce que c’est une méchante société capitaliste aurait empêché l’émergence d’une série de pratiques de partage, de lecture, d’annotation, de discussion littéraire. Cela aurait empêché aussi l’émergence de formes telles que la littérature de profil (sur laquelle des chercheurs comme Servanne Monjour ont beaucoup écrit, cf par exemple ici). François Bon a toujours été une référence pour la communauté littéraire pour ses analyses de ces questions - je me rappelle ses textes de présentation des liseuses, par exemple, et aujourd’hui ses analyses des outils et des plateformes qu’il propose notamment sur son espace Patreon et en général sur son site et sur sa chaîne Youtube.

- L’activité. Une de mes critiques aux GAFAM est de dire qu’elles nous rendent passifs: nous nous limitons à utiliser les modèles que ces entreprises nous proposent. Nous sommes de fait utilisés par les GAFAM. Or les pratiques littéraires de François sont loin de la passivité. Il invente, produit, détourne, il investit ces environnements pour en faire des choses toujours nouvelles. Au lieu de subir le champ littéraire tel que ces acteurs le proposent, il essaie de le réinventer chaque jour. Voici pourquoi la “monstruosité” de sa réponse me semble être un excellent argument contre mes critiques: François ne respecte pas les formes et les formats proposés par les plateformes, mais il les réinvente. Cela demande par contre l’énergie de François Bon, qui n’est pas celle de tout le monde. Une énergie débordante, l’énergie d’un titan, d’un héros. Mais dans notre monde, nous ne pouvons pas tous être des héros (oui, c’est une sorte de citation du Galilée de Brecht).

Maintenant, après tous ces éloges, François, quelques observations plus critiques. Oui, les GAFAM contribuent à l’émergence de nouvelles économies, de nouveaux dispositifs, de nouveaux environnements. Cette possibilité est précieuse et, de toute manière l’action de ces sociétés a reconfiguré complètement ce qu’est la littérature. L’ignorer serait stupide. Mais n’es-tu pas inquiet de la concentration inédite de pouvoir que cela implique? Les politiques de Youtube ont un impact énorme sur ce que la littérature peut être - tu le dis dans ta vidéo, tu dis qu’ils sont des crabes. Oui, c’était la même chose avec d’autres pouvoirs avant - les états, les grands diffuseurs, les grands éditeurs. Mais là le problème est que ce pouvoir est concentré - au niveau mondial - dans les mains d’une poignée d’acteurs. Il y en avait quand même davantage avant… Et par ailleurs tu résistait avec tes dents contre eux. Quel est le bon équilibre entre aller chercher les communautés existantes, profiter des possibilités de visibilité et d’accessibilité et résister en renonçant certes à des avantages mais en essayant de “faire autre chose”? Je ne dis pas que tu ne le fais pas (tes réflexions par exemple sur le rôle du site personnel vont dans ce sens), je pose juste la question: où se place le curseur? Moi j’ai un ordinateur “moche” comme tu le dis. Moi je “perds beaucoup de temps” à faire fonctionner mes outils - même charger une vidéo Youtube me prends un temps fou avec ma machine linux de 2008. Dans le spectre de la résistance je suis peut-être un peu radical… mais où on doit s’arrêter? À quel moment le fait de faire des compromis nous fait perdre l’âme? À quel point l’appropriation ne suffit plus et, tout en croyant d’être des acteurs, nous devenons - pour le dire avec les mots de Matteo Treleani, des “automates” actionnés par ces entreprises?

Certes, la concentration du pouvoir ne dépend pas “du numérique”. Elle s’inscrit dans une tendance capitaliste bien plus ancienne que le web. Ces acteurs sont le fruit d’une économie globale violente que le numérique a peut-être aidé, mais qu’il n’a pas du tout créé. Il me semble donc que la résistance contre les GAFAM n’est qu’une variation de ta résistance contre Hachette, ou contre une certaine économie du livre…

L’atelier de l’écrivain #

Le second aspect dont je voudrais parler est la question de l’atelier de l’écrivain, à savoir de l’espace que l’écrivain met en place pour écrire. C’est un espace qui devient une sorte de maison: il devient le lieu où habite l’écrivain et il détermine ses possibilité de pensée et d’écriture. François parle souvent de la “table de l’écrivain”. La table où on dispose nos livres, nos stylos, nos notes, nos commentaires, nos idées, nos feuilles, nos ébauches, nos brouillons, nos crayons… C’est une table tellement large que je préfère l’imaginer en trois dimensions et parler d’atelier. On est dedans, on l’habite.

L’agencement de cet espace est peut-être l’acte originaire au fondement de tout écriture. Cet espace contribue de façon importante à la définition du champ littéraire: comment écrit l’écrivain? Que lit-il? Que voit-il? D’où lui viennent ses idées? Quel sont les instruments qui permettent à ces idées d’apparaître, de se faire?

Dans sa vidéo, François parle longuement de ces questions: les fenêtres de Windows qui l’ont presque convaincu à abandonner Apple il y a vingt ans, les lieux où chercher et trouver des choses à lire ou à voir, la mise en place de dispositifs de veille, les listes de liens, de fils RSS, les “amis” Facebook et les followers Twitter et l’ensemble des stratégies pour suivre leur activité. Et, bien sûr, les logiciels de traitement de texte, de Word, à Scrivener en passant par Pages (ou Dreamweaver pour construire un site il y a quelques décennies).

Les GAFAM sont devenues des acteurs fondamentaux dans l’aménagement de cet atelier. Elles en sont les protagonistes.

Dans ce domaine aussi François est un curieux, un expérimentateur et un bricoleur. Il ne cesse de chercher, de changer, de questionner. Dans une vidéo que j’ai trouvé sur son espace Patreon, il se pose la question: “est-ce que nous avons les outils, dans nos moments de curiosité, pour aller trouver ce qui compte?” Comment faire pour que, dans l’atelier de l’écrivain, il y ait l’ensemble d’instruments nécessaires à pouvoir repérer les choses à lire, à voir, à penser? Ces instruments ne sont clairement plus un couple de magazines littéraires, la liste des livres primés au Goncourt ou l’étagère d’un bon libraire. Ces instruments comprennent toute une série de stratégies de veille qui incluent un mur Facebook, un fil Twitter, un agrégateur de flux RSS… Et François semble dire qu’il n’y a pas la “solution”. Il faut chercher incessamment, “ne rien lâcher”, continuer à s’interroger, à questionner, à être ouvert…

À propos des logiciels de traitement de texte, François raconte une histoire de tests qui l’a porté à essayer Scrivener pendant une période pour ensuite revenir à Word - mais un Word très bricolé pour qu’il fasse ce qu’il veut. François est conscient du fait que Word est un logiciel pour la bureautique et il sait aussi que l’utiliser sans un long travail d’appropriation signifierait ne pas écrire de la littérature, mais des lettres d’entreprise. Il faut donc faire un grand effort d’appropriation et peut-être même de détournement pour faire faire à Word ce qu’il n’est pas fait pour faire. Après tout ce travail François dit qu’il reste sur Word parce qu’il est flemmard. Je ne dirais pas: les efforts que son appropriation demande sont peut-être plus gros que les efforts que je fais pour personnaliser mon Vim et y ajouter la dizaine de plugins qui me permettent de me sentir à la maison pendant que j’écris ce billet.

D’où ma question: pourquoi au lieu de consacrer tout ce travail pour rester dans un environnement hostile, on ne dédirait pas notre temps à en créer un nouveau? Pourquoi, par exemple, ne pas imaginer, ensemble, une distribution Linux faite express pour la littérature que nous - communauté francophone des littéraires, par exemple - voulons?

La beauté du logiciel libre est qu’il est beaucoup plus souple et personnalisable que le logiciel propriétaire. Il nous permet de ne pas créer des vases clos qui menacent de disparaître d’un jour à l’autre en nous privant de l’accès à ce que nous avons nous-mêmes créé. C’est le pari que nous avons fait avec Stylo pour l’écriture universitaire en sciences humaines, par exemple (je ne recommande absolument pas Stylo pour écrire de la littérature, cela serait un cauchemar).

En ce qui me concerne, je suis très sensible à la question de l’atelier de l’écrivain. À chaque fois que je me mets à un nouveau projet d’écriture, je commence par créer un atelier qui lui est consacré. Je refais tout. Je n’écris pas deux articles de la même manière. Chaque article, chaque billet, demande son espace, sa table. C’est ce que j’appelais “cultiver son jardin”. Et quitte à cultiver mon jardin, je préfère qu’il soit à moi, qu’il ne soit pas infesté par les intérêts de trois compagnies privées qui ne me donnent pas la possibilité de comprendre le fonctionnement de leurs outils qui, par ailleurs, proposent un modèle de texte et d’écriture trop loin de mes besoins pour être adaptable à ce que je veux faire.

Et une autre raison anti-gafam en ce qui concerne cet “atelier de l’écrivain”: utiliser des environnements de ce type pousse les autres à faire autant. Si moi aussi j’utilise Word, je contribue au monopole. Je contribue de fait à l’uniformisation des usages. Et la plupart des utilisateurs ne vont pas faire le travail d’appropriation que fait François: ils vont juste s’adapter à écrire des lettres d’entreprise. Adapter ses pratiques au lieu qu’adapter les outils pour qu’ils correspondent à ses pratiques: et donc renoncer à sa pensée.

Les grandes entreprises du numérique, en effet, font tout ce qu’elles peuvent pour éviter une multiplicité de modèles. Leur possibilité d’enrichissement est directement proportionnelle au nombre de personnes qui peuvent s’adapter au modèle qu’elles proposent. Si chacun voulait son outil, le marché serait hétérogène, chaque entreprise aurait son cœur de métier, sa cible, sa communauté. Mais Microsoft ne veut surtout pas qu’il y ait une multiplicité de logiciels de traitement de texte: il faut que tout le monde utilise Word et que tout le monde, donc, s’adapte à son modèle bureautique.

François, une question sincère: tu as une pratique anti-gafam dans les GAFAM; es-tu sûr que cela t’apporte quelque chose? Es-tu sûr, en d’autres termes, que de s’approprier Vim - ou n’importe quel autre éditeur de texte qui puisse te plaire - te demanderait plus d’efforts ou te donnerait moins de satisfaction? En ce qui me concerne, je me suis rendu compte des ouvertures et des idées qui me sont venues de l’effort d’utiliser quelque chose d’autre. Juste pour te faire un exemple: le fait de ne plus utiliser la souris me donne un tout autre rapport au texte et me fait rendre compte que je peux penser ainsi des choses que la souris me rend invisibles. Et encore: dans mon ordinateur moche - grâce au collègue Robert Alessi - j’ai installé un windows manager qui s’appelle Awesome qui permet de gérer 9 bureaux sur chaque écran (j’en ai donc 18). Je l’ai configuré pour avoir des applications différentes dans chaque espace, ce qui me permet d’avoir 18 applications ouvertes en plein écran, accessibles chacune avec un raccourci clavier. Je vois un monde complètement différent. J’ai toujours eu besoin d’une grande table, pour étaler tout mon bordel, et les écrans m’ont toujours donné la claustrophobie. Maintenant c’est passé: j’ai tout l’espace que je veux.

Évidemment, je ne dis pas que tout le monde a besoin d’espace, il y a des gens qui préfèrent avoir très peu d’espace, pour rester concentrés ou pour n’importe quelle autre raison. Je dis juste que le fait de ne pas utiliser les GAFAM m’a ouvert à d’autres visions de ce que peut être l’espace numérique. Peut-être toi, François, tu arrives à avoir de telles ouvertures même en restant dans Word et dans Apple. Tu as sans doute plus d’imagination que moi. Mais j’ai peur aussi pour ce que les GAFAM impliquent sur le comportement des plus jeunes, qui n’auront pas expérimenté, comme toi, de tonnes d’environnements différents, mais qui sont nés dans la normalisation des iPhones et des iPads. Est-ce que cette génération sera capable de comprendre qu’on peut imaginer des espaces différents? Je n’ai pas l’impression. J’ai plutôt l’impression que tout se réduit à des clics et des swipes sur des écrans étriqués, juste parce qu’on n’a jamais su qu’il y a aussi d’autres manipulations possibles.

Il faut conclure #

Je crois que j’ai trop écrit. Et en plus c’est pas très cohérent ce que je raconte: car toutes ces idées n’existent que grâce (ou à cause, si vous en avez marre) à Youtube que je veux critiquer.

Je me rends compte, en me relisant, que je n’ai pas parlé du sujet principal: Twitter. Pourtant c’était de là que tout était parti. Twitter: c’est fondamental en effet. Car la littérature est une question d’amitiés, de réseaux, de construction de communautés. Faut-il rester dans la communauté d’Elon Musk? J’y reste pour le moment, par flemme, moi aussi. Et pourtant je rêve souvent de me mettre avec toi, François, et de dessiner les espaces des nouvelles communautés littéraires, les espaces ouverts et pétillant que tu as su imaginer à l’époque de Remue.net.

En tout cas, merci François pour ta vidéo. Comme tu le dis: “on ne lâche rien”.