Antonella Cavallo est née à Milan, elle est la troisième d’une fratrie de cinq enfants, ce que l’on appellerait aujourd’hui une famille nombreuse. Marchant sur les traces de l’ingéniosité artistique de son père et de son grand-père, l’inventeur, elle représente la troisième génération de l’entreprise familiale qui conçoit et fabrique des instruments pour la recherche scientifique.

Parcourant le monde à la recherche d’émotions nouvelles qu’elle capture et transforme en images et en mots, Antonella Cavallo parle sept langues, du milanais à l’indonésien.

Ses lettres, ses poésies, ses récits et ses romans s’inspirent de sa grande passion pour les sentiments et le mystère. De sa grand-mère frioulane, elle a hérité d’histoires et de pensées occultes ainsi que d’un vieux calepin noir avec de délicieuses recettes à l’intérieur.

Elle a fréquenté plusieurs écoles de spécialisation et d’approfondissement culturel et linguistique et a publié différents textes : Systèmes de calendrier balinais : Pawukon (Tika) Saka et Bijoux d’ornement.

Elle participe également à des cours et à des séminaires de criminologie et fait du volontariat dans les prisons (art.17 en Italie) où elle opère en tant que médiatrice pénale, culturelle et linguistique. Elle intervient notamment dans les prisons milanaises de San Vittore et de Bollate et propose des projets d’écriture en commun, des psychodrames et de la médiation pénale, dans le but d’impliquer les détenus dans des activités littéraires et théâtrales.

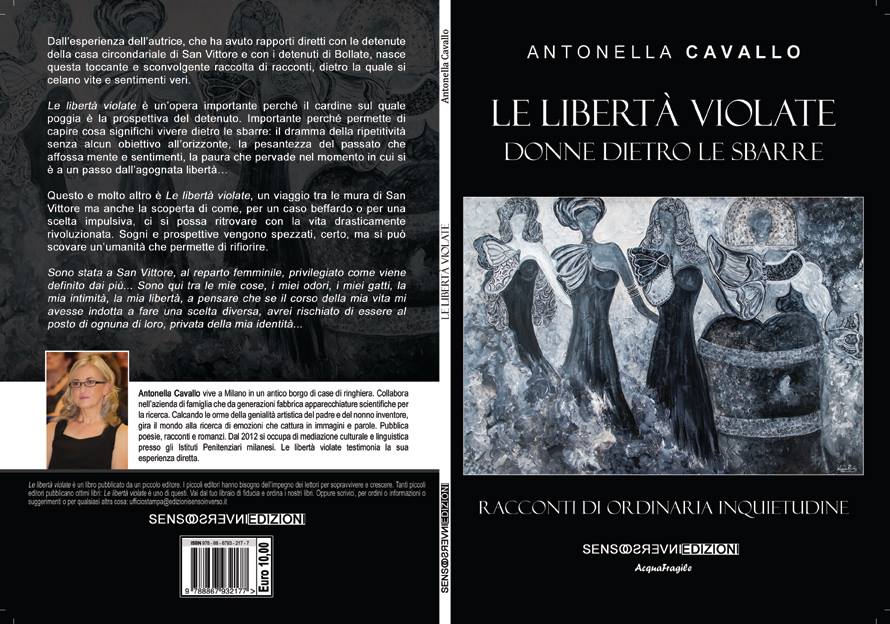

Paru en 2016, son livre Le libertà violate – Donne dietro le sbarre[1] évoque le monde carcéral à travers plusieurs récits.

Marie-Laure Weber : Antonella, pouvez-vous nous présenter en quelques mots votre dernière œuvre ?

Antonella Cavallo : Bien sûr, avec plaisir. La prison est un sujet qui ébranle notre âme. Peut-être parce que nous voudrions nous ériger en juge, ou peut-être parce que nous savons que dans des circonstances particulières ou suite à de mauvais choix, nous pourrions nous aussi nous retrouver derrière ces barreaux tant redoutés. Et ça, ça nous effraie. Mon expérience en tant que médiatrice culturelle dans des prisons milanaises, m’a amenée à rencontrer et à fréquenter des femmes incarcérées, et à passer du temps avec ces dernières derrière les barreaux tout en sachant que quelques heures plus tard, je les quitterai pour retourner au milieu des gens qui sont dehors. Leurs regards vides, les non-dits et leur démarche le dos courbé sous le poids de leur culpabilité, ont inspiré les récits présents dans mon livre. Ce sont des histoires dures, des histoires qui narrent la douleur, la culpabilité, les violences subies ou infligées. Dans le livre, il y a des notes autobiographiques et des pensées qui parlent de mon expérience de l’autre côté des murs et de la minceur du fil qui sépare le dehors du dedans.

M-L. W. : Pouvez-vous nous parler plus en détail de votre travail en tant que médiatrice pénale, culturelle et linguistique ?

A. C. : Avant tout, je tiens à préciser que j’ai un tout autre métier. Comme vous le disiez tout à l’heure, je suis chargée d’élaborer et de fabriquer des appareils à usage scientifique pour la recherche et le contrôle dans la production pharmaceutique. La médiation est arrivée après, plusieurs années après. Il s’agit d’une activité que je fais comme bénévole en tant que collaboratrice au sein d’Aihelpiu, une association d’aide aux détenus (mais pas uniquement) : cela va du soutien psychologique à un accompagnement juridique ou professionnel. Jouer un rôle de médiateur signifie trouver un accord entre les différentes parties. Être médiateur en prison, c’est un peu différent. Permettez-moi de développer un peu…, par médiation linguistique et culturelle j’entends « aide et soutien » aux détenus dans les relations interpersonnelles, les entretiens, la vie de tous les jours. La population carcérale est composée de personnes qui viennent de divers endroits dans le monde et la cohabitation, déjà compliquée en tant que telle, devient parfois dramatique à cause d’incompréhensions, d’us et coutumes différents qui doivent toutefois trouver leur place et cohabiter pacifiquement. Dans mon cas, n’ayant pas de qualification spécifique dans le domaine de la psychologie, de la psychothérapie ou dans le domaine juridique (sinon mon intérêt personnel et mon apprentissage sur le terrain), j’utilise mes connaissances linguistiques, culturelles et surtout mon imagination d’auteure pour aider les détenus. Peut-être qu’un exemple pratique serait plus illustratif : le premier projet que nous avons proposé et réalisé dans la prison de San Vittore, a été la rédaction d’un roman collectif écrit par les détenues, sous notre contrôle et notre direction. Le groupe était constitué d’une dizaine de femmes de langues et d’ethnies différentes. Bien que chacune d’elles fusse capable de s’exprimer en italien, quand il s’agissait d’écrire, leur composition se traduisait en quelques phrases dépouillées et souvent décousues que je devais reformuler. Pour la plupart, cela représentait un service très apprécié. Mais l’une d’elles nous annonça un jour vouloir se retirer du projet. Il s’agissait d’une fille polonaise diplômée en ingénierie mécanique, très cultivée et avide lectrice de textes classiques. Le fait d’écrire en italien comme une enfant d’école primaire l’humiliait. Au début, elle n’avait pas eu le courage de nous avouer sa frustration et invoquait des excuses tirées par les cheveux mais, face à mon insistance, elle finit par nous révéler le vrai motif et à ce moment-là, son dégoût était si profond qu’il nous fit craindre que le projet tombe à l’eau. Elle était l’une des auteures les plus productives, créatives et joyeuses du roman – pour vous dire – mais sa limite c’était la langue. Ma réponse immédiate fut : « Où est le problème ? Tu n’as qu’à écrire en polonais et nous trouverons un moyen de faire traduire tes textes. ». Elle me répondit avec un grand sourire et se mit à écrire des pages et des pages. Ma spontanéité m’obligea à faire une recherche minutieuse pour trouver quelqu’un qui accepte de la traduire gratuitement. Je ne sais pas comment ça fonctionne chez vous, mais ici les associations de volontariat travaillent presque exclusivement bénévolement… Je finis par trouver une connaissance de ma sœur, prête à m’aider. Il s’agissait d’une femme polonaise mariée à un sarde. Sa connaissance de l’italien était mêlée à celle du sarde, je vous laisse imaginer… Elle me confessa avec humilité qu’elle n’avait pas fait beaucoup d’études par le passé. Je lui dis de traduire comme elle pouvait et de ne pas s’inquiéter car que je reformulerai ensuite le texte pour le rendre pertinent. Le résultat fut excellent car mon style d’écriture reflétait à la perfection les pensées et les intentions de l’auteure. Ce fut un travail remarquable et pour moi, une grande joie.

M-L. W. : Comment se fait-il que vous ayez eu envie de faire cette expérience ?

A. C. : Je crois l’avoir toujours désiré, inconsciemment, et mon désir s’est transformé en réalité lorsqu’en 2012 le docteur Fumagalli, alors directeur des éducateurs de la maison d’arrêt de San Vittore, me proposa de présenter mon roman La pietra dei sogni[2] dans la bibliothèque de la prison où j’avais initialement demandé l’autorisation de déposer quelques exemplaires du livre. La présentation fut un succès et ma collègue médiatrice Sonja Radaelli et moi-même lançâmes immédiatement le défi aux détenues d’écrire un roman à plusieurs. Nous savions que ce ne serait pas facile, mais nous l’avions déjà fait, des années auparavant, avec cinq autres de nos collègues d’écriture créative. Pourquoi pas, nous sommes-nous dit. C’est de là que tout a commencé.

M-L. W. : Depuis combien de temps faites-vous du bénévolat en tant que médiatrice pénale culturelle et linguistique ?

A. C. : Depuis 2012, depuis ce jour-là.

M-L. W. : Comment fait-on pour devenir médiateur ?

A. C. : La médiation pénale est une spécialisation qui nécessite des études en psychologie, en psychothérapie, en droit pénal et en criminologie.

M-L. W. : Comment se déroule la journée type d’un médiateur en prison ?

A. C. : On s’entretient avec les personnes incarcérées, on est à l’écoute, on partage nos expériences, on parle de la vie quotidienne et de ce qu’ont commis les détenus. On essaie d’organiser une rencontre entre le coupable et la victime. C’est une opération très complexe, et encore très peu pratiquée en Italie. Ce que nous essayons surtout de faire c’est de créer un pont entre le dedans et le dehors.

M-L. W. : Que faites-vous exactement avec les détenus ?

A. C. : Cela fait maintenant deux ans que nous essayons d’introduire la médiation pénale dans la prison de Bolatte. Le cours est divisé en deux catégories : la partie médiation pénale classique où mes collègues psychologues, criminologues et avocats expliquent la signification et les mécanismes de la médiation pénale à travers des leçons didactiques et des exercices de simulation. Le but est d’amener les détenus à devenir eux-mêmes médiateurs, également lors de simples discordes familiales ou de voisinage.

Et l’autre partie, celle dont ma collègue et moi-même nous occupons, c’est la médiation pénale-théâtre, soit la partie qui, à travers des techniques et des exercices de psychothérapie et de psychodrame, enseigne aux détenus à dialoguer, à s’exprimer, à parler, à adopter la bonne attitude pour affronter les entretiens ou simplement à cohabiter avant tout entre eux et par conséquent, avec les autres.

M-L. W. : Quels projets avez-vous déjà réalisé avec eux ? Avez-vous actuellement de nouveaux projets à leur proposer ?

A. C. : L’année dernière nous avons réalisé un spectacle qui a été joué dans le théâtre de la prison face à un public de 130 personnes : 90 détenus ainsi que 40 personnes de l’extérieur (autorisées par le directeur de l’établissement pénitentiaire à assister au spectacle). La pièce s’appelait « les hommes derrière les coulisses » et les comédiens étaient seize et venaient d’Italie, de Palestine, du Pakistan, du Maroc et des Philippines. C’était très émouvant, ils ont très bien joué.

Cette année, nous retentons l’expérience avec une nouvelle pièce que nous sommes en train de préparer.

M-L. W. : Quelle est la chose qui vous a le plus marquée ?

A. C. : La première fois que je suis entrée en prison, c’étaient les barrières qui s’ouvraient et se refermaient derrière mes talons. Puis, les regards vides des détenus, c’est d’ailleurs la seule chose qu’ils ont en commun et que je reconnais parfois de l’autre côté des murs. Ils sont démolis par une tristesse douloureuse pétrie de manque d’intérêt, d’affection et de contact avec la réalité. Ensuite, il y a aussi la conscience qu’ils ont d’avoir perdu leur identité, le manque d’intimité et surtout l’absence de liberté, même la plus simple, celle de pleurer en solitaire… À San Vittore les cellules accueillent quatre femmes dans des lits superposés. Il y a des WC qui sont séparés de la kitchenette par un rideau. Imaginez un peu, je n’ajouterai rien…

M-L. W. : Quel est votre meilleur souvenir ? Et le pire ?

A. C. : Mon plus beau souvenir, ce sont toutes ces embrassades de reconnaissance. Le pire, le risque d’envoyer une détenue en isolement.

M-L. W. : Pourquoi ? Que s’est-il passé ?

A. C. : Pour l’anniversaire d’une détenue, j’avais décidé de lui offrir un livre d’éducation sexuelle que l’enseignant de son fils était en train de leur faire lire en classe. Connaissant le titre, je me suis rendue dans une librairie et je l’ai acheté. Une fois arrivée dans la bibliothèque, j’ai retiré le plastique qui l’entourait pour y inscrire mon nom et mon prénom à l’intérieur puis je le lui ai donné.

Deux semaines plus tard, l’éducatrice m’a convoquée chez la surintendante. Durant une perquisition, ils avaient retrouvé et confisqué le livre car il avait été jugé inadapté et obscène. J’avais commis deux graves erreurs : je n’avais prévenu personne que je ferais entrer un livre dans la prison et je ne l’avais pas présenté pour obtenir une approbation. J’ai demandé pardon pour ma faute mais j’ai contesté les accusations relatives au caractère obscène du livre en faisant remarquer à la surintendante que si elle ne s’était pas arrêtée aux photographies et qu’elle avait lu le livre, elle l’aurait trouvé extrêmement éducatif et de toute façon, comme l’indiquait la bande rouge de l’ouvrage, le texte était indiqué pour un usage didactique. Cette femme m’a alors tendu le livre avec des flammes dans le regard et une grimace de mépris : elle le tenait du bout de ses doigts comme s’il dégageait une odeur de fumier et m’a ordonné de le rapporter chez moi quand j’aurai fini de faire cours. À cet instant, j’ai compris que répliquer aurait eu pour conséquence mon éloignement définitif de la prison. Je l’aurais regretté, mais cela n’aurait pas changé ma vie… Par contre, cette cerbère insinuait qu’il y aurait de graves conséquences pour la détenue XY. Je me suis excusée mille fois encore, prenant toute la responsabilité sur moi et la priant qu’aucune conséquence n’en retombe sur la détenue. Cette femme ne fit rien pour me rassurer et, je vécus avec une boule au ventre la semaine entière. Puis, lors de l’entretien suivant, j’appris que tout avait fini en bulle de savon.

Il y a des choses qu’on ne doit pas faire en prison, des mots que l’on ne doit pas prononcer et des comportements qui ne sont pas autorisés. Le pire, c’est qu’il faut toujours demander une autorisation pour la moindre petite chose et attendre de l’obtenir. Parce qu’à l’intérieur ce n’est pas comme à l’extérieur, et que tu sois une détenue ou une bénévole, quand tu es à l’intérieur, tu dois suivre les règles. Point final.

J’ai eu l’occasion de repenser à cet épisode et de comprendre la raison de cette réaction si draconienne. À l’intérieur de la prison, on essaie de réprimer les pulsions sexuelles et les images explicites du livre pouvaient entraîner des appétits dangereux qui auraient menacé la cohabitation pacifique des détenues.

M-L. W. : Conseilleriez-vous aux gens de tenter cette expérience ? Pourquoi ?

A. C. : Oui parce qu’elle aide à réfléchir sur tout ce que nous avons à perdre… La section féminine de la maison d’arrêt de San Vittore dispose d’une école de cuisine subventionnée par une association qui organise des apéros dans des jardins ouverts au public extérieur. C’est une bonne occasion pour visiter la prison.

M-L. W. : Le libertà violate – Donne dietro le sbarre est un recueil de récits inspirés de votre expérience. Pourquoi avez-vous décidé d’écrire des récits de cette expérience ?

A. C. : Il y a des histoires qui sont difficiles à raconter parce qu’elles secouent violemment notre âme, mais les partager aide à modérer nos émotions. Les miennes étaient tellement fortes que si je ne les avais pas couchées sur le papier, j’aurais étouffé.

M-L. W. : Votre œuvre a connu un grand succès, pouvez-vous nous parler de la récompense que vous avez reçue ?

A. C. : J’ai participé au concours appelé « Prix international du lac Gerundo » et c’est avec une grande émotion que j’ai eu l’honneur de recevoir une récompense au titre de l’engagement social parce que mes récits, fruits de mon expérience, ont été jugés capables de transmettre de la proximité et de l’empathie humaine envers les détenus.

« Antonella nous interpelle en se mettant dans la peau des détenues qu’elle a rencontrées lors de son travail de médiatrice linguistique et culturelle au sein d’établissements pénitentiaires italiens. Elle leur laisse idéalement la parole, parfois directement et parfois en écrivant à la troisième personne, transmettant ainsi au lecteur un profond dérangement. Nous la félicitons pour son écriture soignée et puissante ainsi que pour sa grande capacité à manier les armes difficiles du court récit en plus de son évidente empathie humaine qui la rapproche des détenues dont les profils apparaissent toujours avec beaucoup de dignité et de respect. » (Marco Ostoni)

M-L. W. : Vous avez également été invitée à présenter votre livre à l’occasion du 8 mars à Brescia. Pouvez-vous nous parler de cette journée ? Avez-vous lu quelques récits ? Si oui, lesquels ?

A. C. : Un professeur de littérature, Piero Forlani, qui avait lu mon livre et qui fait du théâtre, m’a proposé d’intervenir à la fin de la conférence. J’ai accepté avec grand enthousiasme, honorée par cette invitation. La cérémonie s’est déroulée dans une vieille villa face à un vaste public attentif et ému, tout comme moi d’ailleurs. Les lecteurs ont interprété quelques récits que j’ai introduits pour expliquer au parterre le thème de l’histoire qu’ils allaient entendre.

Le premier fut : Claudia Delgado. Le thème de la peur. En tant qu’hommes libres, tout ce que nous connaissons de la prison, c’est ce que nous montrent les reportages, la littérature, le cinéma. Quand nous entrons en prison pour la première fois en tant que détenu, quel que soit notre culpabilité ou notre innocence encore non prouvée – car cela aussi doit être souligné : tous les détenus ne sont pas coupables – nous nous rendons compte que ce monde est un monde inconnu et la terreur s’empare alors de nous avec plein de questions terrifiantes dont nous n’avons pas les réponses.

Que nous arrivera-t-il de l’autre côté de ses grilles ? Qui sera notre compagnon de cellule ? Quand aurons-nous une réponse ? Qui nous protégera ? Qui prendra soin de nos proches ? Notre famille déçue et humiliée nous pardonnera-t-elle ? Continuera-t-elle à nous aimer et à nous soutenir malgré tout ?

Le moment de la remise en liberté en revanche, devrait combler notre cœur de joie et d’impatience pour la restitution de l’individualité, de l’intimité des petites choses, de la liberté tant convoitée. Mais une fois encore, le sentiment qui l’emporte c’est celui de la peur. La peur de ce que nous trouverons ou ne trouverons plus dehors. La peur de reconnaître des lieux et des odeurs familiers. La peur de ne plus trouver de travail, d’amis ou de confiance. Voilà de quoi parlera Claudia Delgado.

Le deuxième récit qu’ils ont choisi de lire fut : Anna. Anna représente le préjudice. Quand nous pensons à la prison et aux détenus, notre partie rationnelle est tentée de dire, presque en hurlant : tu l’as bien cherché, tu devrais rester en prison et ils devraient jeter la clé. Qui n’a jamais prononcé ces mots au moins une fois ? Fréquenter la prison en tant que femme libre m’a appris à ne pas juger, à regarder au delà des préjudices, avec la conviction que si le cours de ma vie avait pris une direction différente, j’aurais pu me retrouver à la place de chacune de ces femmes, privée de ma liberté. Récemment, à la sortie de la prison de Bollate, nous avons tenu une conférence sur la prison dans l’oratoire d’un petit village aux portes de Milan. Gaetano, un ancien détenu de plus de soixante ans, nous accompagnait et ferait part de son témoignage. Le public était composé d’universitaires de différentes disciplines. Ma collègue romancière et moi-même avons voulu tester le degré de préjugé des jeunes en leur disant que parmi notre équipe de dix conférenciers, se trouvaient deux détenus : un homme et une femme, et qu’ils devraient nous indiquer qui cela pouvait être selon eux. Après de nombreuses hésitations et beaucoup d’embarras, l’un d’entre eux a pris son courage à deux mains et a pointé du doigt Gaetano et moi-même. Quand je lui ai demandé ce qui l’avait amené à nous choisir nous deux, il m’a répondu : les vêtements et le comportement. Le costume élégant de Gaetano aux couleurs un peu criardes de vieil homme napolitain, ma robe blanche avec ses cœurs noirs, mes bas opaques et mes bottes, avaient semé le doute…

Le troisième fut : Marianna. Il y a des personnes qui parcourent un bout de chemin à nos côtés et qui ensuite prennent une direction différente et s’éloignent, disparaissant sans motif valable. La plupart du temps on attribue la faute au mauvais sort, à la trahison, à nous-mêmes et le doute nous persécute. Il peut arriver qu’un jour la réponse de cet éloignement soudain arrive par le biais d’une lettre transmise par un gardien de prison…

M-L. W. : Est-ce qu’il y a un personnage ou un récit qui vous tient particulièrement à cœur, et si oui, pourquoi ?

A. C. : Ils sont tous très intenses mais celui qui me bouleverse le plus émotionnellement c’est celui de Malamore parce qu’elle parle d’un amour mauvais, malsain, et parce qu’elle appelle au courage et à la foi en nous-mêmes.

M-L. W. : Travaillez-vous encore en tant que médiatrice pénale culturelle et linguistique ? Et écrivez-vous encore des récits (mêmes personnels) concernant cette expérience ?

A. C. : Oui. Actuellement je me suis engagée pour la deuxième année consécutive dans un projet de « Médiation pénale – théâtre » dans la troisième section masculine de la prison de Bollate. Travailler avec des hommes incarcérés constitue une expérience totalement différente par rapport à celle vécue avec les femmes. Contrairement à ce que l’on peut imaginer, les hommes, une fois que l’on a gagné leur confiance, ont tendance à se confier et cherchent à se racheter auprès du monde extérieur, auprès de tout ce qu’ils ont laissé et perdu. La chose qui leur manque le plus, dont ils se plaignent le plus, c’est le manque de leur famille, de leurs enfants. Ils rêvent et ils aspirent à un emploi, à un travail, même en échange d’une compensation financière modeste, pour pouvoir aider leur famille. Avec nous, ils sont extrêmement ponctuels, respectueux et collaboratifs. Ils nous avouent souvent attendre notre arrivée avec impatience. Et quand il nous arrive, à la sortie de la prison, de rencontrer l’un de nos anciens participants qui rentre après une journée passée à travailler à l’extérieur des murs, ce dernier nous arrête, nous prend dans ses bras et nous remercie en nous expliquant que notre travail a changé sa vie. C’est la plus grande satisfaction que nous puissions avoir.

Et oui, je continue à écrire, même si pour le moment je me contente de noter les émotions que je vis lors de chaque rencontre. Nous sommes en train de préparer un texte que nous ferons jouer aux détenus à la fin du mois de juin, comme nous l’avons fait l’année dernière. Les hommes sont impatients de démontrer leur engagement et leur volonté d’essayer de changer…

M-L. W. : Une dernière question, si je puis me permettre… les récits présents dans votre livre présentent-ils un témoignage, les confidences des détenues ou sont-ils le résultat de votre imagination ?

A. C. : À part la préface et l’épilogue qui sont autobiographiques, tous les récits sont le produit de mon imagination. Mais il va de soi que lorsqu’on écrit, on finit toujours par intégrer un personnage ou un épisode qui nous concerne, qui est vraiment arrivé. On cite des lieux qui font partie de notre vécu. Quand on fréquente la prison et que l’on réussit à établir un rapport de confiance avec un détenu, la confidence qui naît de ces dialogues est inévitable, de même pour celle qui naît dans les regards ou dans les non-dits. Chaque récit s’inspire de l’une de leurs histoires, mais il y a beaucoup d’éléments qui viennent aussi de moi. Mais ça, je laisse la sensibilité et la curiosité des lecteurs le découvrir.

[1] Traduction littérale en français : Les libertés violée : Les femmes derrière les barreaux.

[2] Traduction littérale en français : La pierre des rêves.