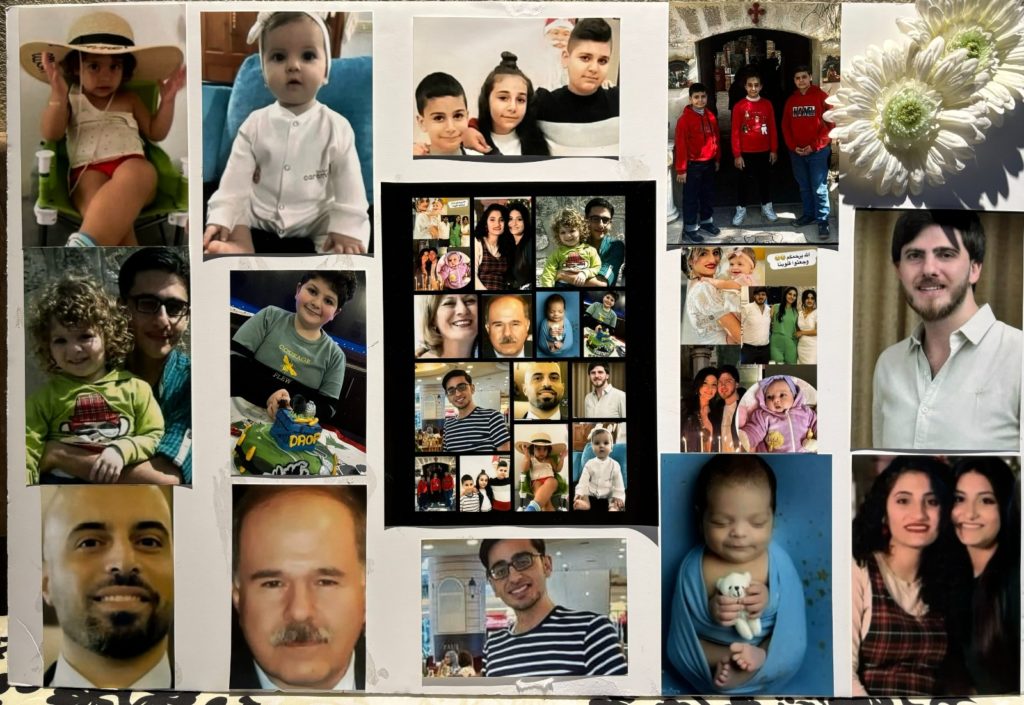

Quelle est la valeur d’une vie humaine ? Cette valeur est-elle mesurable ? Existe-t-il des critères permettant de déterminer si une vie a plus de valeur qu’une autre ? 1 200 morts et environ 240 personnes enlevées, cela équivaut à plus de 30 000 morts ? Il n’y a pas de réponse certaine ou définitive à ces questions, cependant Oleg Muschei propose une alternative pour sortir de cette impasse. Une vie se mesure au nombre d’autres vies qu’elle a touchées, aux membres de la famille, aux amants et aux amis qu’elle a laissés derrière elle. Dans ce contexte, la tragédie humanitaire qui s’est accélérée depuis les événements du 7 octobre prend des dimensions colossales. En fin de compte, il s’agit d’êtres humains dont la mort est synonyme de douleur et d’absence. Choisissant de travailler pour la conscience et l’humanité, Oleg s’est impliqué dans une campagne de prévention du suicide au sein de la communauté palestino-américaine de la ville de Sacramento, aux États-Unis. Dans le cadre de son travail, il a recueilli les témoignages de deux Palestiniens qui avaient perdu des membres de leur famille dans le conflit actuel. Le texte suivant a été écrit à partir de cette expérience.

***

En tant qu’originaire de l’Europe de l’Est, j’ai été profondément affecté par le conflit en Ukraine. Pour moi, cela a représenté bien plus qu’une simple guerre extérieure ; c’était comme si un champ de bataille intérieur s’était ouvert, où mon esprit se débattait pour les valeurs que les Ukrainiens défendent, non seulement pour leur propre pays, mais pour toute l’Europe et le monde libre.

Cependant, le 7 octobre 2023, ce sentiment de combat s’est rapidement transformé en culpabilité. Je me suis remis en question : comment pouvais-je me considérer comme un défenseur des droits humains, de la liberté et de toutes les valeurs fondamentales, tout en ignorant les souffrances d’autres peuples et en me concentrant uniquement sur une seule ? J’ai réalisé que même si chaque souffrance humaine est unique et complexe, elle partage la même origine et engendre les mêmes conséquences. J’ai alors été confronté à un choix : étendre mon engagement pour défendre ces valeurs auxquelles je crois tant, non seulement pour les Ukrainiens, mais pour tous les peuples en proie à la guerre, ou bien abandonner et vivre dans l’ignorance. Malgré la tristesse que je savais inhérente à une telle dévotion, j’ai opté pour la conscience et l’humanité. Dans cet esprit, je me suis impliqué dans une campagne communautaire visant à sensibiliser aux traumatismes de guerre pour prévenir le suicide au sein de la communauté arabophone de Sacramento, aux États-Unis. J’ai mené des entretiens avec des Palestiniens-Américains ayant perdu des proches dans la guerre actuelle. À ce jour, j’ai recueilli les témoignages de deux individus ayant perdu de nombreux membres de leur famille à Gaza. Tous deux ont grandi dans la bande de Gaza avant de déménager aux États-Unis pour leurs études. Ils conservent toujours de nombreux liens familiaux dans la région.

Dans leurs témoignages, les deux s’accordent à dire que même si ils étaient “habitués à avoir des conflits, des guerres pendant quelques années” et que “la souffrance existait”, son échelle n’atteignait pas celle d’aujourd’hui. En outre, faute de ne recevoir plus de nouvelles des proches à Gaza qui “ont peur pour la sécurité des gens” car “ils pensent que tous les médias sociaux et les messageries sont surveillés”, les témoins ne peuvent pas dire combien de membres de leurs familles sont morts. Un affirme que selon “le dernier décompte” qu’il a effectué il y a plus d’un mois, celui-ci “faisait état de 32 personnes” de sa famille qui ont été tuées. L’autre révèle que 12 membres de sa famille ont été tués par une frappe de bombe alors qu’ils cherchaient refuge dans l’église de Saint Porphyre et un autre membre est mort à cause du “manque d’hôpitaux ou de matériel hospitalier pour soigner ses blessures.” Ce qui ajoute de la douleur dans leur expérience de perte familiale, c’est que, à cause des barrières à atteindre et entrer à Gaza, les témoins se rappellent des membres de leur famille tués dans le conflit actuel “comme des enfants” qu’ils ont vu et rencontré lors de leur dernière visite à Gaza dans le meilleur cas, ou dans le pire, sans même avoir eu la chance de les rencontrer physiquement.

“Les gens ont dépassé ce que nous appelons le seuil de souffrance. Et c’est de pire en pire. Et ils sont la race la plus courageuse, ils sont résistants et quand ils sont dans la misère, ils restent les personnes les plus heureuses que j’ai vues.”

Quand il s’agit de décrire la vie des Palestiniens restés à Gaza, mes témoins choisissent des mots empreints de beauté et leur attribuent des qualités admirables. Leur récit se démarque des narrations souvent diabolisantes véhiculées par de nombreux médias. Lorsque je leur demande pourquoi ils témoignent, l’un d’eux affirme : “pour que les gens sachent qu’ils sont des êtres humains normaux, que le fait d’être chrétien, musulman ou autre n’est pas un nombre, mais des membres d’une famille, et d’une famille avec des enfants, pleins de rêves et d’espoirs.” Il soutient également que les Palestiniens sont profondément attachés à leur terre et aspirent à y demeurer pour la développer. Ce sentiment est partagé par le deuxième témoin, qui affirme que, malgré le fait que “les gens ont dépassé ce que nousappelons le seuil de souffrance”, ils restent “la race la plus courageuse et heureuse” qu’il ait jamais vue. Il ajoute même que lui-même n’a expérimenté “le sentiment d’appartenance à un endroit, où l’on a l’impression d’être chez soi” qu’à Gaza, même si cela n’a duré “que quelques jours dans [sa] vie.” Les deux protagonistes sont unanimes : leur expérience à Gaza et avec les Palestiniens locaux n’est en rien liée à la politique ou au conflit en général. Les habitants vaquent à leurs occupations et trouvent le bonheur malgré les conditions de siège qui façonnent leur environnement.

“Nous nous retrouvons dans des situations comme celle-ci où nous devons parler en leur nom et, en toute honnêteté, j’ai l’impression d’être un imposteur. Qui suis-je pour parler en leur nom ? […] Je ne peux pas le décrire, je ne peux pas vous l’expliquer, je ne peux pas parler en leur nom, je ne peux pas vous dire comment ils souffrent, parce que je ne sais pas. Je n’ai jamais vécu cela. Je ne peux pas me mettre à leur place et vous parler franchement. Je peux vous dire ce que je ressens, je peux vous dire ce que cela me fait. Je peux vous dire, en quelque sorte, des informations de seconde main que je reçois de leur part, mais je ne peux pas vous en dire plus.”

Les témoignages que j’ai pu recueillir révèlent ainsi un profond mélange de nostalgie pour le passé et d’anxiété pour l’avenir, tandis que les protagonistes font face à un présent empreint d’incertitude, où ils se sentent impuissants, comme s’ils étaient “pris dans un rêve.” La guerre actuelle les plonge dans un sentiment de “perte de soi-même”, une sensation de « mort de vivant« , nourrie par “la culpabilité de survie” alors que d’autres sont perdus. Cette expérience les hante au quotidien, les confrontant à des questions existentielles telles que la manière d’apprécier la vie ou de rendre hommage aux disparus. Lorsqu’ils tentent de témoigner pour ceux qui ont péri dans le conflit, ils se sentent comme des imposteurs, incapables d’exprimer adéquatement leurs souffrances.

“On finit par préférer la mort à la vie dans cette situation. Il n’y a pas assez de nourriture, pas d’abri où l’on puisse être en sécurité, pas d’église, pas de bâtiment des Nations Unies, pas d’école. Il n’y a pas assez ou pas du tout de matériel médical, d’accès aux médecins, aux hôpitaux. Même la nourriture, l’eau, l’eau est toujours un problème, ils boivent même de l’eau de mer, tout le monde est malade. Des conditions misérables et beaucoup préfèrent mourir que d’être en vie dans ces situations. Surtout qu’il n’y a pas de fin et que tout est complètement détruit. La situation est très sombre et sinistre et ils ne savent pas s’ils vont y survivre.”

La sincérité des personnes qui ont partagé leurs histoires m’a profondément marqué. Je dois admettre que je n’avais pas anticipé à quel point cela les mettrait dans une position inconfortable, voire frustrante et douloureuse. Ils m’ont aussi confié que leurs conversations avec leurs proches restant en vie à Gaza, aussi rares qu’elles soient, tournent autour “des tactiques pour survivre,” d’un “mode de survie au quotidien.” Dans ces conditions cauchemardesques, il est déchirant de constater que “beaucoup préfèrent mourir que d’être en vie.” Ceci est d’autant plus injuste que les familles de Gaza ne voudraient que “vivre sur un pied d’égalité, avoir des droits, ne pas subir l’occupation, élever leurs enfants, leur famille.” “Comme toutes les autres familles de Gaza, tout ce qu’elles veulent, c’est vivre sur un pied d’égalité, avoir des droits, ne pas subir l’occupation, élever leurs enfants, leur famille. Être libres, voyager, vous savez, à Gaza et en Cisjordanie et vice-versa. Comme n’importe quel autre être humain.”

Pour terminer, j’espère ardemment que les Palestiniens encore présents et en vie à Gaza trouvent refuge et parviennent enfin à connaître la paix. Bien que la fin de leurs souffrances ne soit pas aussi proche que je le voudrais, du moins pas une fin définitive en vue d’un avenir pacifique incessant, je m’abstiens de proposer des solutions, de prendre parti ou de porter des accusations. Mon seul appel est à la paix et à l’empathie humaine. J’espère que chacun ressentira l’urgence de créer un monde où chaque être humain est incontestablement valorisé de manière égale. Nous devons nous rappeler que derrière chaque statistique se cache une vie, une histoire, et des aspirations pour un avenir meilleur. En cultivant la compassion et en favorisant le dialogue, nous pouvons contribuer à créer un monde où chaque individu, quelle que soit son origine, peut vivre avec dignité et sécurité.

Laisser un commentaire